Carlo Emilio Gadda (Milano, 14 novembre 1893 – Roma, 21 maggio 1973) è stato uno scrittore, poeta e ingegnere italiano

Opera

- 1931: Madonna filozofilor ("La Madonna dei filosofi")

- 1934: Castelul din Udine ("Il castello di Udine")

- 1939: Minunile Italiei ("Le meraviglie d'Italia")

- 1943: Anii ("Gli anni")

- 1944: Adalgisa, povestiri scurte ("L'Adalgisa")

- 1952: Prima carte de fabule ("Il primo libro delle favole")

- 1953: Nuvele din ducatul în flăcări ("Novelle dal ducato in fiamme")

- 1955: Jurnal de război și închisore ("Giornale di guerra e di prigionia"); Vise și fulgere ("I sogni e la folgore")

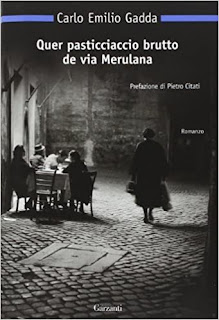

- 1957: Încurcătura blestemată din strada Merulana ("Quer pasticciaccio brutto de via Merulana")[14]

- 1958: Călătoriile, moartea ("I viaggi, la morte")

- 1963: Cunoașterea durerii ("La cognizione del dolore")

- 1964: Louis al Franței ("I Luigi di Francia")

- 1967: Eros și Priapus ("Eros e Priapo")

- 1970: Mecanica ("La meccanica")

Carlo Emilio Gadda

Carlo Emilio Gadda (1921)

(Milano, 14 novembre 1893 –Roma, 21 maggio 1973) è stato uno scrittore, poeta e ingegnere italiano, che ha segnato la narrativa del Novecento attraverso un impasto originalissimo di linguaggi diversi (dialetti, termini gergali e tecnici, neologismi) e un incessante stravolgimento delle strutture tradizionali del romanzo.

Biografia

I primi anni e gli studi

Primogenito di tre figli delle seconde nozze di Francesco Ippolito Gadda (1838-1909), rimasto vedovo quasi trent'anni prima e risposatosi nel 1893 con l'ungherese Adele Lehr (1861-1936), Carlo Emilio Gadda nacque a Milano il 14 novembre 1893. Il padre, industriale tessile, e la madre, insegnante di lettere e poi direttrice in alcune scuole lombarde, assicurarono alla famiglia notevoli agi, non immuni da alcuni vezzi esteriori della borghesia lombarda, come l'oneroso acquisto di una villa a Longone, in Brianza, contro la quale si indirizzarono subito l'odio e il sarcasmo di Gadda, che in essa vide l'origine di tutte le disgrazie familiari: infatti le spese sostenute in questa circostanza, nonché alcuni azzardati investimenti paterni nell'allevamento dei bachi da seta, uniti alla concorrenza dell'industria tessile giapponese, e, da ultimo, alla morte stessa del padre, che avvenne nel 1909, segnarono il passaggio, traumatico per il giovane, a una difficile condizione economica, a cui solo il lavoro e i sacrifici materni riuscirono a far fronte. Inoltre non riuscirà mai a superare il complesso di Edipo che aveva nei confronti della madre per la quale proverà sempre un costante odio ed amore, un amore però ossessivo.

Conseguita la maturità al Liceo Classico "Giuseppe Parini" (1912), contro la propria volontà e in obbedienza alle aspirazioni materne[1], Gadda si iscrisse, come il fratello Enrico Gadda, al corso di laurea in Ingegneria Elettrotecnica presso il Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano (il futuro Politecnico): la rinuncia alle proprie inclinazioni letterarie fu la nota costante e dolente del ritratto che il Gadda maturo diede di sé.

Volontario nella prima guerra mondiale

Da convinto interventista qual era, nel maggio 1915 scese in piazza inneggiando all'entrata dell'Italia nel conflitto contro l'Austria-Ungheria nella prima guerra mondiale. Ardente patriota, egli partì volontario nei reparti territoriali delle truppe alpine, venendo dislocato nelle zone arretrate del fronte sull'Adamello e sulle alture vicentine. L'ufficiale Gadda venne fatto prigioniero nell'autunno 1917 dopo la sconfitta di Caporetto: deportato a Celle (Hannover, Germania) nella baracca 15c (soprannominata la "baracca dei poeti"), strinse amicizia con Bonaventura Tecchi, Camillo Corsanego e Ugo Betti[2]. L'esperienza vissuta con questi intellettuali viene raccontata nel capitolo "Compagni di prigionia", un capitolo de Il castello di Udine.

Tra il 24 agosto 1915 e il 31 dicembre 1919 Gadda tenne un minuzioso diario, in parte (quella del 1917) andato perduto. Col titolo Giornale di guerra e di prigionia, fu parzialmente pubblicato solamente nel 1955, e, con alcune aggiunte, nel 1965. Solo dopo la sua morte, sarà pubblicata anche la parte relativa a Caporetto e alla prigionia. È una denuncia forte e amara dell'incompetenza con cui era stata condotta la guerra e del degrado fisico e morale della vita dei prigionieri di guerra. L'opera gaddiana riporta in differenti occasioni alcuni dei temi che diventeranno il fondamento delle maggiori: il disordine oggettivo del reale, l'affetto dell'autore nei confronti del fratello, l'orrore della guerra, il disprezzo delle gerarchie.

Il rientro in Italia, a Milano, alla fine del gennaio 1919, è funestato dalla notizia della morte in un incidente di guerra, il 23 aprile 1918, dell'amato fratello Enrico, aviatore, "la parte migliore e più cara di me stesso", come annota nel Giornale.

Ingegnere e collaboratore a Solaria

Tornato a Milano, il 14 luglio 1920 conseguì la laurea in Ingegneria Elettrotecnica, discutendo la tesi Turbine ad azione Pelton con due introduttori.

Come ingegnere lavorò in Sardegna, in Lombardia, in Belgio e in Argentina[3][4], presso la Compañía General de Fósforos, fondata dagli industriali italiani Dellachà e Lavaggi.

Nel 1921 si iscrisse al Partito Nazionale Fascista. Fu docente di matematica e fisica al Liceo Parini di Milano, nel quale aveva studiato[3] fra il 1924 e il 1925[5].

Nel 1924 decise di iscriversi al corso di laurea in filosofia e di dedicarsi alla passione a lungo rimandata: la letteratura e le arti umanistiche. Superò tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico e concordò la tesi col professor Piero Martinetti. La dissertazione di laurea riguardava i Nouveaux Essais sur l'entendement humain di Leibniz, ma per oscuri motivi Gadda non terminò mai la sua stesura e rinunciò così a laurearsi in Filosofia.

Nel 1926 iniziò la sua collaborazione alla rivista fiorentina Solaria, esordendo nel 1927 sulle pagine di critica con il saggio dal titolo Apologia manzoniana.

I primi scritti

Negli anni Venti iniziò a scrivere ampi abbozzi di romanzo e trattati, come "Racconto italiano di ignoto del Novecento", nel 1924-25, contenente molte informazioni sulle caratteristiche che deve avere il romanzo moderno in rapporto alla tradizione (specie quella manzoniana). Nel 1928-29 abbozzò un trattato filosofico, la Meditazione milanese (di cui stese una prima versione e iniziò, senza concluderla, una seconda versione), che trattava di una gnoseologia, e nel quale si manifestava il suo interesse per Leibniz, ma anche per Kant e per Spinoza. Nello stesso anno si dedicò al romanzo La meccanica, che tuttavia, rimasto incompiuto, vedrà la luce solamente nel 1970.

Nel 1931 iniziò la sua collaborazione al quotidiano milanese L'Ambrosiano, e pubblicò presso le Edizioni di Solaria una raccolta di racconti e prose varie intitolata La Madonna dei filosofi. Con Il castello di Udine, sua seconda raccolta di racconti, che verrà pubblicata tre anni dopo, lo scrittore otterrà il premio Bagutta.

Nel 1936 morì la madre, con la quale Gadda intratteneva un rapporto conflittuale. Fu anche per la morte di Adele Lehr, e in relazione alla scelta di vendere la casa paterna in Brianza, in cui la madre aveva vissuto, che lo scrittore cominciò a stendere i primi abbozzi del romanzo La cognizione del dolore, pubblicato successivamente tra il 1938 e il 1941 sulla rivista Letteratura.

L'abbandono della professione e l'attività letteraria

Nel 1940 lo scrittore, abbandonata ormai definitivamente la professione di ingegnere, si trasferì a Firenze dove visse fino al 1950. Nel 1944 pubblicò L'Adalgisa, una raccolta di racconti di ambiente milanese, un quadro storico-satirico della borghesia milanese nel primo trentennio del Novecento, affiancato da note che danno un rimando saggistico all'opera: al suo interno, "raccontando i Perego, i Maldifassi, i Lattuada, i Corbetta, i Rusconi, i Ghiringhelli, e in primo luogo le loro donne", queste erano descritte come "le vere custodi e interpreti dei sentimenti e delle istituzioni della tribù".[6]

Nel 1950 Gadda si trasferì a Roma dove lavorò presso la RAI per i servizi di cultura del Terzo programma fino al 1955. Sarà di questi anni la produzione letteraria più matura dello scrittore che lo imporrà come una delle grandi personalità letterarie del Novecento. Nel 1952 pubblicò Il primo libro delle favole e nel 1953 Novelle del ducato in fiamme, un'ironica rappresentazione dell'ultimo periodo del fascismo, con il quale ottenne nel 1953 il premio Viareggio.[8]Il lavoro in RAI e la produzione letteraria matura

Nel 1957 venne pubblicato Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, uno sperimentale romanzo giallo ambientato nei primi anni del fascismo che era già apparso in una prima versione nel 1946-47 sulla rivista Letteratura. Da quest'opera nel 1959 fu tratto il film Un maledetto imbroglio del regista Pietro Germi.

Nel 1963 venne dato alle stampe La cognizione del dolore. L'opera, già apparsa in parte tra il 1938 e 1941 sempre su Letteratura, ottenne il Prix International de la Littérature e uscì successivamente ai saggi e alle note autobiografiche raccolte nel 1958 con il titolo I viaggi la morte. Sempre nel 1963 uscirono Le meraviglie d'Italia nella loro stesura definitiva, con modifiche sostanziali rispetto alla pubblicazione del 1938. Il Gadda di questa fase matura è quello maggiormente ricordato come rappresentante della Linea Lombarda.

Gli ultimi anni

Tra le ultime opere, il romanzo-saggio del 1967 Eros e Priapo: da furore a cenere, un violento e grottesco pamphlet sui miti del ventennio fascista che dimostra ancora una volta il rapporto di sostanziale ostilità di Gadda col fascismo; proprio Eros e Priapo è un divertente benché amarissimo scritto contro il regime e Benito Mussolini. Al riguardo Sergio Luzzatto ricordò che comunque Gadda era stato iscritto al Partito Fascista fin dal 1921 e, a suo parere, le sue invettive sarebbero il frutto di un innamoramento deluso[9]. Bisogna altresì ricordare che l'originale inedito di Eros e Priapo risale al 1941, pur non essendo stato pubblicato prima del '67 (comunque fortemente rimaneggiato) anche per una notevole censura praticata dalle case editrici cui fu proposto.

Vennero poi pubblicati il primo romanzo di Gadda, La meccanica, nel 1970, e altri scritti inediti che risalgono ai suoi primi anni di attività letteraria, come Novella seconda del 1971.

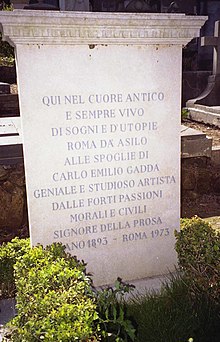

Gadda morì il 21 maggio 1973 a Roma. È sepolto nel cimitero acattolico di Roma. Dopo la sua morte vennero pubblicati Meditazione milanese (1974) e Racconto italiano di ignoto del novecento (1983).

Analisi

Nella quinta delle Lezioni americane[10][11] Italo Calvino analizza l'opera di Gadda come esempio moderno di «romanzo contemporaneo come enciclopedia» (p. 103); secondo Calvino, Gadda «cercò per tutta la vita di rappresentare il mondo come un garbuglio, o groviglio, o gomitolo, di rappresentarlo senza attenuarne affatto l'inestricabile complessità, o per meglio dire la presenza simultanea degli elementi più eterogenei che concorrono a determinare ogni evento» (pp. 103-4). Il critico letterario Guido Almansi ha sostenuto che questa definizione potrebbe applicarsi tanto a Gadda quanto a Thomas Pynchon.[12]

Alberto Arbasino ha analizzato la scrittura del Gadda nel saggio Genius Loci (1977)[13]:

«la derisoria violenza della sua scrittura esplodeva esasperata, contestando insieme il linguaggio e la parodia, tra il ron-ron rondesco-neoclassico-fascistello e il pio-pio crepuscolare-ermetico-pretino, in schegge di incandescente (espressionistica) espressività… Proprio come per Rabelais e per Joyce che gli sarebbero poi stati accostati, «a braccio» e «a orecchio», i suoi messaggi fanno a pezzi ogni codice, spiritate e irritate, le sue invenzioni verbali dileggiano significati e significanti; devastano ogni funzione o finalità comunicativa; rappresentano innanzitutto se stesse, e i propri fantasmi, in un foisonnement inaudito e implacabile di spettacolari idioletti. |

| (Alberto Arbasino, Genius Loci) |

Opere

«Il dirmi che una scarica di mitra è realtà mi va bene, certo; ma io chiedo al romanzo che dietro questi due ettogrammi di piombo ci sia una tensione tragica, una consecuzione operante, un mistero, forse le ragioni o le irragioni del fatto» |

| (I viaggi, la morte, 1958) |

Raccolte

- Opere, 5 voll., direzione a cura di Dante Isella, Collana I Libri della Spiga, Garzanti, Milano, 1988-1993

- I. Romanzi e racconti I, 1988, ISBN 88-11-58640-2

- II. Romanzi e racconti II, 1989, ISBN 88-11-58641-0

- III. Saggi, giornali, favole e altri scritti I, 1991, ISBN 88-11-58642-9

- IV. Saggi, giornali, favole a altri scritti II, 1992, ISBN 88-11-58643-7

- V. I. Scritti vari e postumi, 1993, ISBN 88-11-58644-5

- V. II. Bibliografia e Indici, 1993, ISBN 88-11-58644-5.

- Romanzi (contiene: L'Adalgisa, La cognizione del dolore, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana), a cura di Giorgio Bàrberi Squarotti, Collana Classici italiani n.97, UTET, 1997, pp. 832, ISBN 978-88-02-05210-6.

Romanzi, racconti, saggi

- La Madonna dei filosofi. Racconti, Solaria, Firenze, 1931; Einaudi, Torino, 1963; Garzanti, Milano, 1989.

- Il castello di Udine, Solaria, Firenze, 1934; Einaudi, Torino, 1961; Garzanti, Milano, 1989.

- Le meraviglie d'Italia, Parenti, Firenze, 1939; Einaudi, Torino, 1964; Garzanti, Milano, 1993.

- Gli anni, Parenti, Firenze, 1943; Einaudi, Torino, 1964; Garzanti, Milano, 1993.

- L'Adalgisa. Disegni milanesi, Le Monnier, Firenze, 1944; Einaudi, Torino, 1960; Nota di Gianfranco Contini, Einaudi, 1963; Nota al testo di Guido Lucchini, Garzanti, Milano, 1985; a cura di

Claudio Vela, Adelphi, Milano, 2012. =================================

Con straordinaria abilità, il regista costruisce un credibile quanto infedele equivalente cinematografico del testo letterario. In pratica, opera il passaggio dalla storia sghemba del Pasticciaccio alla storia apparentemente lineare di Un maledetto imbroglio, che del romanzo di Gadda aggira la questione del plurilinguismo, ma coglie le intenzioni profonde: raccontare a larghi strati sociali, suscitando interesse e passione con il pretesto del “giallo” e della narrazione intricata, l’incorreggibile corruzione del mondo impazzito, dove i valori e i contatti umani autentici si sono come volatilizzati e non esistono più certezze. I significati e il valore del film sfuggirono allo scrittore lombardo. In pubblico Gadda mostrò di gradire la trasposizione cinematografica del Pasticciaccio; in privato invece, in data 7 dicembre 1959, scriveva alla nipote Anita: «Il film di Germi non mi sembra un capolavoro, però gli sono ugualmente grato di averlo fatto, anche se ha dato una soluzione diversa a tutto l’imbroglio, inserendo nella matassa particolari da lui escogitati. Comunque ho dato ufficialmente segno del mio gradimento, e ti prego di dire che ne sono contento, se mai capitassero a Stresa (tutto è possibile) parenti o conoscenti di Germi o lui stesso». Le riserve di Gadda esprimono bene la diffidenza del ceto intellettuale tradizionale verso la regia cinematografica, a cui non si riconosce ancora piena dignità; forse anche il disprezzo per il cinema che attinge alla letteratura e, come spesso è inevitabile, la tradisce.

Diverso è invece il giudizio di Pier Paolo Pasolini su Un maledetto imbroglio. L’autore di Ragazzi di vita e di Una vita violenta non amava il cinema di Germi, ma recensendo Un maledetto imbroglio per la rivista “Reporter” scriveva: «Io sono entrato nella sala cinematografica all’inizio del secondo tempo: e devo dire, che – dopo qualche centinaio di metri di pellicola[…] – ho avuto l’impressione, in certi momenti, di trovarmi di fronte a dei frammenti di capolavoro. Anche stavolta il film è bello quando entrano in scena le escluse: le donne. Una Gajoni che compare, dolce e fulminea, in due o tre inquadrature formidabili e buttate via con lo sprezzo della vera ispirazione; e soprattutto una Cardinale di cui io mi ricorderò per un pezzo. Quegli occhi che guardano solo con gli angoli accanto al naso, quei capelli neri spettinati (unica vera prorompente citazione gaddiana), quel viso di umile, di gatta, e così selvaggiamente perduta nella tragedia: sono dati che danno ragione all’impeto irrazionale di Germi […]. Basta la figura di Assunta e la scena finale dell’arresto a Marino, per fare di Un maledetto imbroglio, un film memorabile» [l’articolo intero di Pasolini, Lo stile di Germi, è in Id., Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di W. Siti e S. De Laude, “Meridiani”, Mondadori, Milano, 1999, vol. II, pp. 2234-2237, ndr.].

=============================================================

Parerile cititorilor pe situl Babelio

https://www.babelio.com/livres/Gadda-Laffreuse-embrouille-de-via-Merulana/1254525#critiques

Carlo Emilio Gadda

L'affreuse embrouille de via Merulana

Dans un immeuble cossu de via Merulana à Rome, les bijoux d’une comtesse vénitienne ont été dérobés ; et voilà qu’on retrouve la belle Liliana Balducci assassinée de façon sanglante. Les enquêteurs sont sur les dents : indices, poursuites, interrogatoires… un vrai roman policier. Mais pour le nonchalant commissaire Ingravallo, chaque effet a une multitude de causes, chacune en cachant d’autres. Et dans le cas d’un crime, aucun des courants qui convergent dans ce tourbillon ne peut être négligé. Ainsi l’enquête prend son temps et s’embrouille affreusement, sillonnant, pour le plus grand bonheur du lecteur, les rues de la Ville éternelle, où le présent se mêle au passé mythique tandis que résonnent les multiples dialectes et les innombrables accents.

Dans cette escalade sonore, la phrase gaddienne se déploie, s’étire et se retire, jouant sur tous les tons : la farce pour évoquer le peuple, le sarcasme pour Mussolini, la poésie pour un défilé de nuages... La nouvelle traduction, magistrale, de Jean-Paul Manganaro nous en restitue aujourd’hui toute la verve foisonnante.

----------------------------------------------------------------------------------

Quel livre étrange et splendide!

Ce n'est pas un roman policier et pourtant les crimes sont au coeur du récit.

Ce n'est pas une description de Rome et pourtant quelques lieux de Rome et surtout de ses environs prennent une consistance forte.

C'est une oeuvre de Carlo Emilio Gadda, parue en 1957 sous sa forme définitive et dont une nouvelle traduction, due à Jean-Paul Manganaro, vient de paraître. Je découvre cet auteur à travers ce roman, et la découverte est belle, sombre aussi.

L'action se situe donc à Rome, en 1927, cinq ans après le début du fascisme mussolinien. le crime perpétré est le point de rencontre entre la bourgeoisie et les milieux populaires. Entre les deux, les forces de l'ordre (on devrait dire de l'Ordre), divisées en policiers et carabiniers. Chaque lieu et chaque personnage possède une densité et une identité forte. Et comme une ombre tutélaire et grotesque, le dictateur que Gadda afflige d'une multitude de sobriquets dévastateurs avec une inventivité jouissive.

Car la prose que nous restitue Jean-Paul Manganaro est d'une richesse époustouflante, remplie de trouvailles, de détournements de sens, de mots inventés, de références littéraires ou picturales. L'accès à ce livre n'est donc pas très aisé. D'autant plus que le traducteur, pour rendre la diversité linguistique de l'original, recrée des parlers populaires auxquels il faut s'adapter.

Mais si l'on arrive à plonger dans cet écheveau et à en démêler quelques fils (il faut renoncer à tout comprendre à la première lecture), on est invité à un festin littéraire de très haut niveau. En tout cas, je me suis régalé.

Un conseil pour finir: ne lisez pas l'introduction de Jean-Paul Manganaro avant le roman, mais après.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'embrouille est à tous les étages dans ce livre paru pour la première fois au milieu des années 1950 et qui évoque irrésistiblement des images de films néoréalistes.

Embrouille dans l'histoire : deux jours après un vol de bijoux dont a été victime une comtesse résidant dans un immeuble de via Merulana (rue des Merles), c'est un meurtre qui est commis dans l'appartement d'en face. Cambriolage et crime ont-ils un seul et même auteur ?

Embrouille aussi dans les références : pour qui ne possède pas la culture de Gadda, c'est-à-dire la plupart des lecteurs, suivre le fil de sa pensée et comprendre ses allusions poético-scientifiques est assez ardu, malgré tout l'appareil critique déployé par le traducteur (longue présentation, qui n'est guère plus limpide, et notes).

Embrouille enfin dans l'écriture, et là je ne suis pas sûr que le traducteur ait fait du bon travail dans sa louable tentative de restituer le style de Gadda, qui utilise le langage parlé dans la plupart des dialogues mais aussi, sans crier gare, dans des paragraphes descriptifs ou narratifs. Je serais d'ailleurs curieux de comparer cette traduction récente à celle de la première édition française, du début des années 1960, qui rendait l'italien "pasticciaccio" du titre par le français "pastis" (depuis, la com de Ricard est passée par là et le mot fait davantage penser à la boisson anisée qu'au "sac de noeuds"). Autant la manière de Quadruppani dans la série des Montalbano me semble pertinente, autant les partis pris du traducteur de Gadda conduisent selon moi à un texte relativement indigeste – mais peut-être est-ce la prose de l'auteur italien qui est elle-même trop touffue pour engendrer autre chose qu'une adaptation rappelant un grand plat de spaghettis.

=================================================================