POLAR, THRILLER

Huit invités qui ne se connaissent pas, viennent d'horizons différents et n'appartiennent pas aux mêmes classes sociales, se trouvent mystérieusement réunis dans une demeure solitaire. Deux domestiques, les Rogers, les attendent, convoqués eux aussi. À peine les premières présentations sont-elles effectuées qu'une voix enregistrée s'élève. Chaque personne présente s'entend accusée d'un meurtre. Chacune d'elle sera punie et le châtiment qui doit lui être réservé rappellera la mort des dix petits indiens qui, dans la comptine, disparaissent un à un... "Il n'en resta plus que neuf, plus que huit, plus que sept", etc. Il devient évident que l'un d'eux est Mr Onyme, le tueur, mais lequel ?

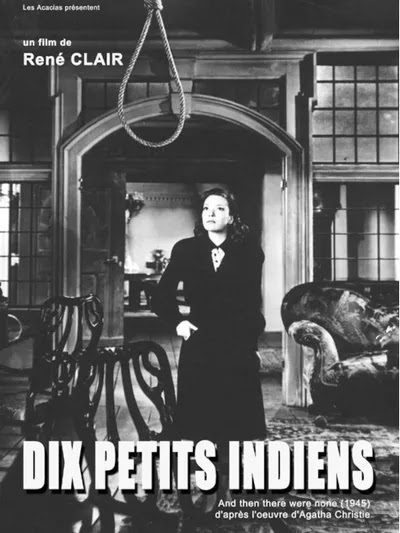

Une scène d’«And Then There Were None», film de René Clair, adapté en 1945 du roman d’Agatha Christie. — © Wikipedia Commons

Quiconque a déjà entendu la comptine anglaise des Dix petits nègres ne peut plus s’en libérer les oreilles. Elle tourne, obsédante, dans le cerveau, et le roman du même nom d’Agatha Christie ne manque pas lui non plus, macabre décompte, de fasciner ses lecteurs depuis des générations.

Pierre Bayard est également un critique obsédant. Comme aucun autre, ce professeur de littérature et psychanalyste, auteur salvateur de Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?, sait comme personne pénétrer à l’intérieur des livres. Il s’y installe longuement, confesse les personnages, se solidarise avec eux parfois, et plonge dans la fiction au plus profond, s’aventure dans les couches les plus enfouies du récit, pour en faire ressortir des mécanismes secrets, stupéfiants, étonnants et qui, parfois, renversent complètement ce que l’on croyait savoir d’un roman.

Terrain de chasse

A cet égard, le roman policier est l’un de ses terrains de chasse de prédilection. C’est là qu’il débusque les paradoxes de la narration, qu’il échafaude des vengeances posthumes, prêtant aux personnages des motifs et des actions, qui, durant l’écriture, ont complètement échappé à l’auteur. Pierre Bayard, qui publie ses livres chez Minuit, s’en est pris ainsi à Conan Doyle et à son héros à casquette, Sherlock Holmes, pour contredire, dans une magistrale démonstration, les conclusions de l’enquêteur dans Le chien des Baskerville (L’affaire du chien des Baskerville). Auparavant, il s’était aussi attaqué à Hercule Poirot, détective belge créé par Agatha Christie, revisitant à sa façon Le meurtre de Roger Ackroyd (Qui a tué Roger Ackroyd?) et renversant, là aussi, les conclusions de la reine du crime et de son enquêteur. Deux ouvrages formidables qui mêlent critique littéraire et enquête, basés sur une lecture extrêmement méticuleuse des textes.

Revoici Pierre Bayard, comme un chien habile dans un jeu de quilles, bousculant l’implacable série de meurtres échafaudés par Agatha Christie dans Les dix petits nègres.

Voilà le déroulement tel que l’a imaginé Agatha Christie, mais pas tel qu’il a réellement eu lieu, selon une logique interne au livre que Pierre Bayard s’efforce de démontrer. Pour cela, il a obtenu des aveux complets du véritable meurtrier ou de la véritable meurtrière – le genre de l’assassin ne sera livré qu’à la fin du texte avec son nom – qui démonte pied à pied les nombreuses «illusions d’optique», les «biais cognitifs» et autres «formations de l’inconscient» qui nous ont empêchés, pendant, des années de découvrir La vérité sur «Dix petits nègres».

Mystification

Le narrateur de ce «roman policier» savant est donc l’auteur des meurtres lui-même, un des personnages du roman d’Agatha Christie qui, contrairement à ce que prétend cette dernière, est parvenu à rester en vie. Il prend la parole d’autorité, réclamant au passage plus d’autonomie pour ses semblables dans l’œuvre mais aussi à l’extérieur de l’œuvre: «Il m’a toujours semblé étonnant et scandaleux que les personnages de fiction, alors même que chacun leur reconnaît une forme d’existence, ne soient jamais appelés à donner leur sentiment sur les textes dont ils sont l’objet», écrit-il. Voilà la chose réparée.

Et généreusement, le narrateur de La vérité sur «Dix petits nègres» va partager avec le lecteur de Pierre Bayard tous les ressorts littéraires et narratifs qu’il a utilisés pour mystifier non seulement ses victimes, mais aussi Agatha Christie elle-même. Et ce narrateur nous prévient: «Voir ce n’est pas seulement regarder avec les yeux, c’est projeter dans le même temps sur le monde tout un maillage de connaissances préalables qui oriente notre vision.» Lire, à l’évidence, ressort du même mécanisme.

Un narrateur hors pair

Il n’est pas question ici de donner la clé de l’énigme. Mais de noter que Pierre Bayard et son narrateur criminel analysent avec finesse certains aspects des énigmes policières. Le lieu des crimes est un lieu quasiment clos, une île, que la tempête rend inaccessible. Et c’est un genre de roman particulier, depuis La lettre volée d’Edgar Allan Poe jusqu’au Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux.

Le véritable coupable des meurtres des Dix petits nègres est donc un fin lettré et un narrateur hors pair. Il le démontre dans la mise en scène qu’il échafaude pour piéger ses victimes puis les enquêteurs et, enfin, Agatha Christie en personne, lorsqu’il détricote l’enquête de cette dernière.

«Il était une fois»

Ainsi, le théâtre de sa diabolique machination a été choisi avec soin: «Préservée du monde et du temps, l’île représente un temps originel ouvert à toutes les dérives fantasmatiques. Elle est donc une incarnation spatiale du «il était une fois» par lequel débutent toutes les histoires pour enfants», note l’habile criminel. Tout peut donc advenir, et tous sont prêts à croire ce qu’un brillant conteur va raconter.

Au-delà du brillant exercice de style, La vérité sur «Dix petits nègres» continue d’interroger notre goût pour la fiction, notre jubilation lorsqu’elle fonctionne, notre crédulité aussi, lorsqu’elle est ficelée par des mains habiles. A l’ère du mensonge, les vérités littéraires de Pierre Bayard invitent joyeusement à rester alertes et critiques.

Pierre Bayard, La vérité sur «Dix petits

nègres», Minuit, 172 p.

Dix Petits Indiens (film)

| Titre original | And Then There Were None |

|---|---|

| Réalisation | René Clair |

| Scénario | Dudley Nichols |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production | Rene Clair Productions |

| Pays d’origine | |

| Genre | Policier, crime, mystère |

| Durée | 97 minutes |

| Sortie | 1945 |

Synopsis

Fiche technique

- Titre original aux États-Unis : And Then There Were None

- Titre français : Dix Petits Indiens

- Titre anglais : Ten Little Niggers

- Réalisation : René Clair

- Scénario : Dudley Nichols, d'après le roman Dix Petits Nègres d'Agatha Christie

- Direction artistique : Ernst Fegté

- Décors : Edward G. Boyle

- Costumes : René Hubert

- Photographie : Lucien Andriot

- Montage : Harvey Manger

- Musique : Mario Castelnuovo-Tedesco

- Production : René Clair

- Production déléguée : Harry M. Popkin

- Production associée : Leo C. Popkin

- Société de production : Rene Clair Productions

- Société de distribution : 20th Century Fox

- Pays d'origine :

États-Unis

États-Unis - Langue originale : anglais

- Format : noir et blanc — 35 mm — 1.37:1 — Mono (Western Electric Mirrophonic Recording)

- Genre : Film dramatique, Film policier, mystère

- Durée : 97 minutes

- Dates de sortie :

États-Unis :

États-Unis :  France : , reprise le

France : , reprise le

Distribution

- Barry Fitzgerald : le juge Francis J. Quinncannon

- Walter Huston : le docteur Edward G. Armstrong

- Louis Hayward : Philip Lombard

- Roland Young : le détective William Henry Blore

- June Duprez : Vera Claythorne

- Mischa Auer : Prince Nikita 'Nikki' Starloff

- C. Aubrey Smith : le général Sir John Mandrake

- Judith Anderson : Emily Brent

- Richard Haydn : Thomas Rogers

- Queenie Leonard : Ethel Rogers

- Harry Thurston : Fred Narracott

- =====================================