Portrait de Marcel Proust par Jacques-Emile Blanche,1892. | Jacques-Emile Blanche

Lisa Frémont — 28 mars 2020 à 11h02

Il n'y a jamais eu meilleur moment pour lire les 4.000 pages écrites par le plus extraordinaire des auteurs confinés.

(Re)lire Proust à l'heure du

coronavirus

On a du jeune Marcel Proust l'image d'un mondain invétéré, amateur de salons où règnent de belles hôtesses raffinées, oiseau de passage filant pour Cabourg ou Venise dès que s'annonce le printemps. Et pourtant dès la mort de sa mère en 1905 –Marcel n'a alors que 34 ans–, la souffrance profonde du deuil conjuguée à l'asthme qui le handicape depuis l'enfance le poussent à une claustration qui, à partir de 1910, se fait de plus en plus radicale. Drogué au trional et à la caféine, il demeure reclus dans sa chambre du boulevard Haussmann, tapissée de liège pour atténuer les bruits du dehors. Difficile de ne pas voir un autoportrait dans cette description que donne le narrateur de lui-même dans Sodome et Gomorrhe: «Moi, l'étrange humain qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou et comme celui-ci ne voit un peu clair que dans les ténèbres.»

Proust –qui prend souvent froid– a la terreur des courants d'air. Il vit un drap cloué sur la porte pour en limiter le passage, fenêtres soigneusement fermées et volets clos –comme le raconte Jean-Yves Tadié dans son indispensable biographie du romancier (Gallimard, 1996). Il lui arrive bien sûr de se déplacer –en général au Grand Hôtel de Cabourg–, mais c'est pour y mener à peu près la même existence: tout juste s'autorise-t-il une ou deux promenades sur la plage. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, il suit le déroulement du conflit depuis sa chambre, lisant sept quotidiens par jour, une carte d'état-major déployée sur le lit pour comprendre les déplacements de la ligne de front. En 1919, un déménagement rue Hamelin, forcé par les circonstances (sa tante vend l'immeuble du boulevard Haussmann), le conduit dans sa dernière demeure –de plus en plus malade et solitaire.

Le plus célèbre des confinés

Or ces longues années d'isolement volontaire correspondent à la période la plus créative de la vie de Proust, celles de l'écriture de À la Recherche du temps perdu. Dans sa vingtaine, Marcel a fréquenté la haute société et noué des amitiés passionnelles qui nourriront la trame romanesque, mais il lui faut, sans aucun doute, le silence, la solitude, une forme d'unité de lieu et de temps, pour écrire son grand œuvre. De la même façon, le confinement imposé par la pandémie actuelle est la meilleure configuration pour la (re)découvrir.

Des documents et lettres de Marcel Proust | Stéphane de Sakutin / AFP

Il y a d'abord le plaisir intense d'un roman où rien ne compte autant que les paysages et leur beauté: idéal pour oublier les murs entre lesquels on est enfermé·e! L'incroyable puissance sensorielle de l'écriture proustienne tire de chaque «nom de pays» égrené au fil des pages une substance poétique, et nous promène dans les jardins d'aubépines de Combray et sur les plages de Balbec avec leurs «murailles de granit rose», des pavés irréguliers de la cour de l'hôtel de Guermantes à la splendeur liquide de la lagune vénitienne. Proust est à ce point maître de son art qu'au sein même de son propre univers fictionnel, il invite son lecteur au voyage dans les livres que lit son narrateur:

«Venait ensuite, à demi projeté devant moi, le paysage où se déroulait l'action et qui exerçait sur ma pensée une bien plus grande influence que l'autre, que celui que j'avais sous les yeux quand je les levais du livre. C'est ainsi que pendant deux étés, dans la chaleur du jardin de Combray, j'ai eu, à cause du livre que je lisais alors, la nostalgie d'un pays montueux et fluviatile, où je verrais beaucoup de scieries et où, au fond de l'eau claire, des morceaux de bois pourrissaient sous des touffes de cresson; non loin montaient le long des murs bas, des grappes de fleurs violettes et rougeâtres.»

Le confinement, en donnant l'occasion de lire les sept volumes à la suite, permet aussi de s'y retrouver dans la forêt des personnages proustiens, de ne pas confondre les jeunes filles aimées Gilberte et Albertine, de savourer la métamorphose de Madame Verdurin en Madame de Guermantes, de se souvenir du lien de parenté entre Saint-Loup et Charlus (le premier est le neveu du second). Lire d'affilée la Recherche signifie également apprécier les jeux d'échos entre les intrigues, la similarité dans le sadisme de Mademoiselle Vinteuil et du baron de Charlus, par exemple... Et quand le narrateur s'interroge sur son lien avec Albertine en ces termes «Ma vie avec elle avait-elle été aussi lamentable que celle de Swann avec Odette?», il est bon d'avoir en tête les volumes précédents.

La richesse du temps

Enfin, c'est dans le silence, le recueillement et la concentration que le narrateur trouve le sens de la vie. Il y a un caractère insatiable de l'analyse proustienne – analysé notamment par Walter Benjamin –, conséquence directe de la vocation du Narrateur :

«Déjà, à Combray, je fixais avec attention devant mon esprit quelque image qui m'avait forcé à la regarder, un nuage, un triangle, un clocher, une fleur, un caillou en sentant qu'il y avait peut-être sous ces signes quelque chose de tout autre que je devais tâcher de découvrir, une pensée qu'ils traduisaient à la façon de ces caractères hiéroglyphiques (…). Sans doute ce déchiffrage était difficile, mais seul il donnait quelque vérité à lire.»

«Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de sons, de projets et de climats.» Marcel Proust

Le temps lui-même recèle davantage que ce que l'œil discerne au premier abord:

«Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de sons, de projets et de climats.»

Laissons donc Proust nous guider pour transformer ainsi, tels des alchimistes, la substance du temps en réservoir d'une prodigieuse richesse.

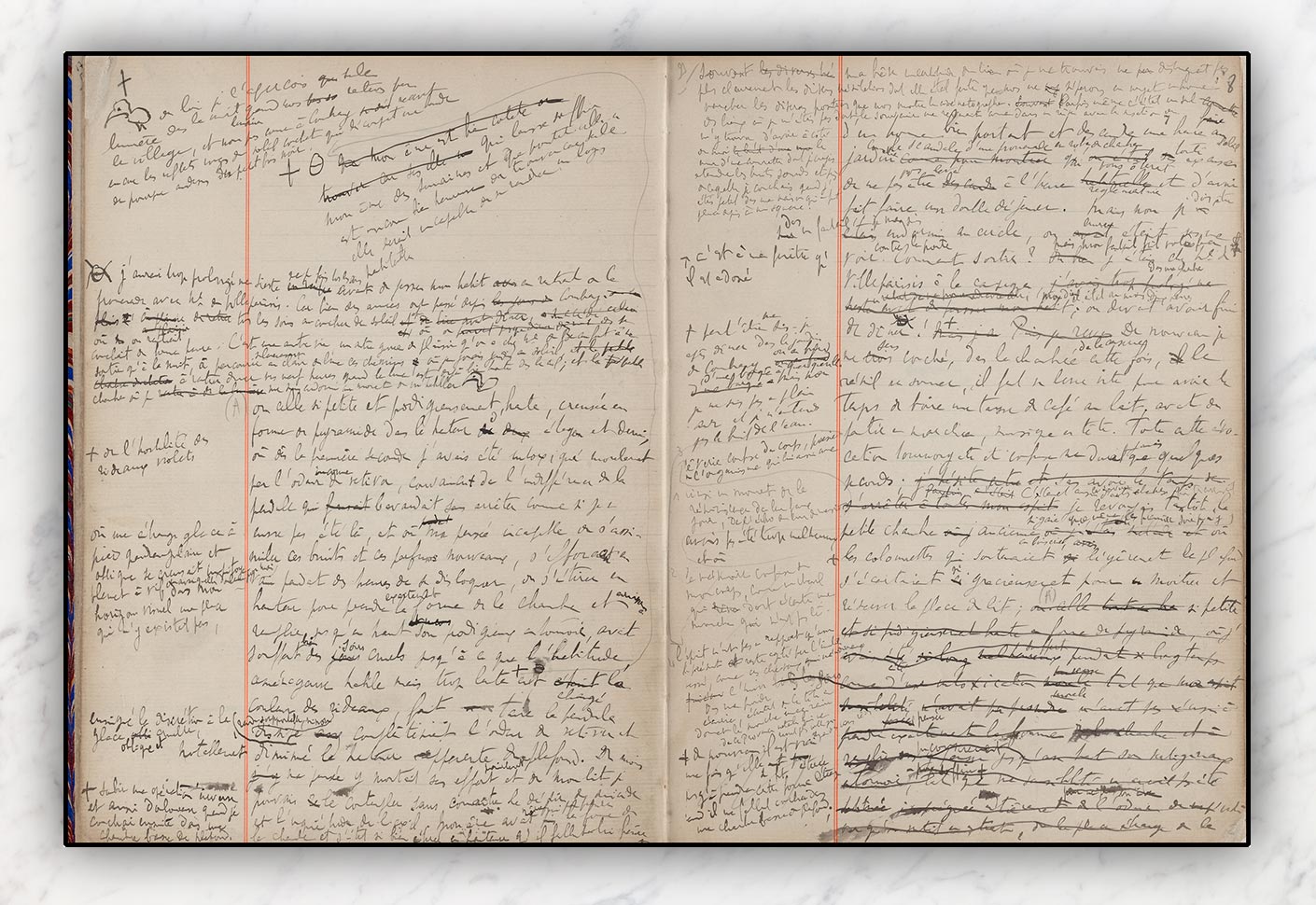

À la Recherche du temps perdu : les manuscrits de Marcel Proust

Les manuscrits de Marcel

Très tôt, le jeune Marcel Proust (1871-1922) est attiré par les lettres autant qu’il a la santé fragile. À l’âge où les enfants jouent en toute insouciance, Marcel, atteint d’asthme, se réfugie dans les livres, dont la compagnie le réconforte, entouré de George Sand, Alfred de Musset ou encore Victor Hugo. Issu d’une famille fortunée, il fréquente la famille Bibesco et les salons mondains – comme celui de Madame de Cavaillet, égérie d’Anatole France. Il se lie d’amitié avec Lucien Daudet et Robert de Montesquiou, qui l’introduit dans des cercles encore plus huppés. Titulaire d’une licence de lettres (1895), il commence à écrire un roman, lequel sera édité, de façon posthume, en 1952 sous le titre Jean Santeuil. En 1896, il publie Les Plaisirs et les jours, recueil de textes poétiques, de nouvelles et de portraits, qui n’emporte cependant pas l’adhésion des critiques.

En attendant le succès, et ne renonçant pas à ses espoirs littéraires, il collabore au Figaro et s’adonne à la traduction d’un historien qu’il admire beaucoup, John Ruskin.

Les manuscrits de la Madeleine

Le décès de ses parents, en 1903 et 1905, semble déclencher la possibilité d’écrire pour Marcel Proust, qui esquisse des ébauches d'À la Recherche du temps perdu à partir de 1907, cloîtré dans la chambre de son appartement parisien, boulevard Haussmann, et dans celle du 4e étage du Grand Hôtel de Cabourg. Il travaille essentiellement la nuit, dîne au Ritz, et dort la journée.

"Suis-je romancier ?" se demande-t-il pourtant en 1908. Ses doutes, ses hésitations et ses trouvailles se déploient dans ses Moleskine, ses cahiers d’écolier et de nombreuses feuilles volantes. La Recherche sera longtemps un gigantesque chantier dont l’agencement n’est pas définitif.

Proust cherche, rature, revient en arrière ou saute dans le temps, toujours inspiré. De ces dizaines de milliers de pages où l’écrivain a cherché, raturé, déployé son inspiration, nous avons choisi d’extraire trois passages. Trois carnets, pour la première fois publiés, dans lesquels apparaissent les différentes étapes d’écriture de ce qui deviendra le passage le plus célèbre de la littérature du XXe siècle : l’épisode de la Madeleine.

Le chemin vers la publication du premier tome de La Recherche prendra du temps. André Gide lui ferme tout d’abord les portes de Gallimard – il les rouvrira plus tard, pour le deuxième tome, À l’Ombre des jeunes filles en fleurs, qui obtiendra le prix Goncourt 1919. Les éditions Grasset et Fasquelle acceptent Du côté de chez Swann, qui paraît à compte d’auteur en 1913.

Quatre des sept tomes de La Recherche seront publiés du vivant de Marcel Proust.

=================================================================================

Premières pages de Du côté de chez Swann avec les notes de révision faites à la main par l'auteur. Manuscrit vendu aux enchères paPremières pages de Du côté de chez Swann avec les notes de révision faites à la main par l'auteur. Manuscrit vendu aux enchères par Christie's en juillet 2000 pour 663.750 livres. |

Comment Marcel Proust s'est inspiré de la clientèle huppée du Ritz pour écrire «À la recherche du temps perdu»

Nicolas de Rabaudy — 2 mai 2021 à 12h07

C'est en observant la faune de l'établissement que l'écrivain, arpenteur de restaurants chics à Paris, a meublé son œuvre.

À la manière d'un chercheur de scoops, Proust voulait de l'inédit, de l'énorme, de la vérité... | Jacques-Émile Blanche via Wikimedia Commons

On célèbre en 2021 le 150e anniversaire de la naissance du grand écrivain (1871-1922) dont À la recherche du temps perdu reste une œuvre majeure du XXe siècle publiée dans la Pléiade en 1954 puis chez Gallimard en 1999.

Les sept volumes d'À la recherche du temps perdu publiés chez Gallimard. | B.C.

Le 1er juin 1898, il pleut sur Paris. Marie-Louise et César Ritz, citoyens suisses, inaugurent en grandes pompes l'Hôtel Ritz, place Vendôme. Marcel Proust, invité, regarde tout ce beau monde qui se presse dans le salon Psyché au rez-de-chaussée. Les personnages d'À la recherche du temps perdu (sept tomes) sont ici en habits (le smoking n'existe pas encore) et robes du soir, heureux d'être là. Des privilégiés de la haute dont certains membres seront des habitués du bar aux cocktails inédits, du restaurant au plafond bleuté et des chambres et suites au mobilier de style Louis XV: les suites les plus demandées donnent sur la place Vendôme, celle du prince de Galles, grand client, est dotée d'une salle de bains, la première de la grande hôtellerie de luxe en Europe.

Marcel Proust en 1895. | Otto Wegener

Qui sont ces gens? Pour la plupart, ce sont des aristocrates ou des rich and famous, aguichés par l'événement parisien arrosé du champagne de la Veuve Clicquot servi dans des coupes de cristal: Boni de Castellane, la comtesse de Pourtalès, la princesse Lucien Murat, le grand-duc de Russie, Calouste Gulbenkian magnat du pétrole, les Gould, les Vanderbilt, les Morgon, la duchesse d'Uzès, le duc et la duchesse de Morny, la princesse de Fürstenberg et l'Aga Khan fier de se proclamer premier client du Ritz. Que du beau monde, titré ou non.

Les hommes, ducs, princes et fortunés de la vie ont l'œil sur Liane de Pougy, Émilienne d'Alençon, la Belle Otero. Ces créatures de plaisirs, «les horizontales», sont attendues chez Maxim's pour la fin de la nuit.

La clientèle huppée, souvent bien née, les plus fameuses personnalités du gotha français, anglo-saxon et d'ailleurs, ont répondu présent, ce qui pour les propriétaires, sur le qui-vive, sera un gage de succès. Il s'agit de lancer le palace «à l'allure meringuée» qui provoque chez Jean-Paul Enthoven, auteur avec son fils du Dictionnaire amoureux de Marcel Proust, (Plon) «le plus authentique des frissons».

À LIRE AUSSI Le Ritz du XXIe siècle, un joyau magnifiquement préservé

Le «petit loup»

Dans Le Figaro du lendemain, on pouvait lire: «Le Ritz est-il un hôtel à voyageurs? N'est-ce pas plutôt la maison d'un grand seigneur dans le quartier de Paris où il y a le plus de monde et le moins de bruit? Une grande maison alors.»

Le Ritz de Paris, en dépit de la profusion de beaux hôtels à venir dans la capitale (Le Meurice, Le Grand Hôtel place de l'Opéra, Le Plaza Athénée), n'aura jamais de rival car les propriétaires, les personnels (de 300 à 500 employés) et les résidents, ont bâti avec le temps une légende dorée quasi mythologique, unique dans la collection des palaces cinq étoiles de la Ville lumière. Si quelqu'un vous dit: je vis au Ritz côté Vendôme, c'est le nec plus ultra, le choix suprême. Il n'y a rien de plus chic, de plus désirable dans le monde des voyages en Europe.

Marcel Proust a été avec Ernest Hemingway et quelques autres (Jean Cocteau, Gabrielle Chanel, le grand photographe Robert Capa) l'un des atouts de cette position dominante à Paris, «la gloire» écrit l'historienne américaine Tilar Mazzeo dans son livre 15 place Vendôme.

D'ailleurs, le «petit loup» (Marcel Proust), le voilà en cette première soirée de mondanités… proustiennes, place Vendôme. Ce ne sera pas la dernière. Maîtresse de maison omniprésente, Marie-Louise Ritz a noté la présence de Marcel, «petit ténébreux, nerveux, s'effaçant derrière je ne sais quel personnage considéré comme le plus important».

Marcel Proust, l'écrivain solitaire, fuit son appartement au 102 boulevard Haussmann puis celui de la rue Hamelin (75016) pour les salons du Ritz. Il arrive très tard le soir vers minuit et il soupe dans un cabinet particulier avec Paul Morand qui admire le style de «la Recherche».

Son mentor et ami Olivier Dabescat, né dans le pays basque, occupe la fonction en vue de premier maître d'hôtel qui connaît et cajole le petit monde du Ritz. Il a été débauché par César Ritz lui-même du grand restaurant Paillard près de l'Opéra, et grâce à son entregent, à son œil, à sa prestance, il est devenu l'un des piliers du palace, un professionnel façon Brummell, rompu aux bonnes manières, incontournable à l'accueil et au restaurant décoré de tentures lourdes et de fauteuils profonds.

César Ritz. |

Le diabolique Olivier a mis au point l'art de faire croire à chacun de ses clients qu'il était son préféré: «J'ai la meilleure table pour vous ce soir.» Même si c'était du baratin, il s'arrangera vaille que vaille.

Arpenteur de restaurants chics à Paris, Marcel Proust a abandonné Larue, place de la Madeleine (qui a fermé ses portes en 1954) et Prunier rue Duphot, ses courants d'air (incroyable scène où Saint-Loup marche sur les tables), ses poissons ou crustacés livrés en camion réfrigéré des ports bretons pour la table très élégante du Ritz. Dans les salons, il y a un feu de bois. Proust souffre d'asthme, il est frileux et de santé fragile.

«Le personnel du Ritz est si obligeant que je me sens chez moi et que je suis moins fatigué ici», écrit-il à son ami le duc de Guiche. Et puis l'écrivain du souvenir s'entend bien avec Olivier, on les voit souvent à deux parcourir les allées du bois de Boulogne.

À LIRE AUSSI Prunier, un grand restaurant snobé par le Michelin

Le maître d'hôtel à l'œil exercé raconte à Proust ce qu'il a vu et observé des manies, des obsessions, des manières de la clientèle des beautiful people qui hantent le Ritz: ce sera la matière vivante de la fabuleuse Recherche –1.230.000 mots d'après les Enthoven, biographes de l'écrivain.

Marcel Proust se nourrit de plats simplissimes, poulet rôti, sole nature au citron, bœuf mode de Céleste Albaret, glaces au chocolat et à la framboise, il raffole de la bière glacée du Ritz qu'Olivier, dévoué, fera livrer chez lui. L'écrivain donne des repas dans les salons privés du palace.

Le salon Proust. | Le Ritz Paris

Le 1er juillet 1907, il convie à dîner Gaston Calmette, directeur du Figaro, admirateur de l'écrivain, Gabriel Fauré son musicien préféré, Anna de Noailles, les Clermont-Tonnerre, Henri Béraud l'écrivain, et d'autres membres de la cafe society du Ritz. Voici le menu d'un dîner Proust des débuts du XXe siècle, recettes d'Auguste Escoffier, chef prestigieux du palace, en 1900:

Caviar et champagnes Clicquot et Krug

Consommé Viveni

Mousseline de sole au vin du Rhin

Queues d'écrevisses à l'américaine

Escalope de ris de veau favorite

Perdreaux truffés, salade

Asperges vertes en branches

Coupe aux marrons, friandises

Marcel Proust, un soir, veut laisser 300 francs de pourboire, ce que ses invités trouve excessif. L'écrivain généreux donne plus.

Dîner dehors est une innovation pour la caste des nantis qui ont un chef à demeure (comme André Guillot, chef de l'écrivain Raymond Roussel) ou une cuisinière venue de sa province recrutée par la maîtresse de maison. On reçoit chez soi, c'est l'usage.

Conçu par Auguste Escoffier, roi des cuisiniers de l'époque, le restaurant du Ritz a été lancé par César Ritz et ce chef de génie, inventeur de la cuisine des produits, des apprêts et des sauces. C'est lui qui a imaginé la brigade des cuisiniers, des entremettiers, garde-manger, pâtissiers… Parti à Londres ouvrir Le Savoy, Escoffier a confié la composition et l'ordonnancement des menus au chef Georges Gimon que les Ritz ont promu et soutenu.

Pour ses repas, Proust s'en remet aux conseils d'Olivier qui a la charge de faire livrer chez l'écrivain des plats du jour servis chez lui par des demi-maîtres d'hôtel, repérés par Proust lui-même. Ainsi, l'un d'eux, Henri Rochat, valet de pied, obtint un job en Amérique grâce à une recommandation de Proust qui avait du cœur, de l'affection et plus pour ces garçons élevés dans le culte du service.

D'après André Maurois, romancier, essayiste, élu à l'Académie française en 1938, les invitations de l'auteur de Jean Santeuil étaient destinées à lui procurer des informations sur l'ennemi, c'est-à-dire le monde extérieur –avec l'âge, Proust sortait de moins en moins. Pour Jean-François Revel, Proust «dîne en ville, mais ne mange jamais». Mais l'écrivain solitaire écrit un billet à sa cuisinière en 1909: «Je voudrais que mon style soit aussi brillant, aussi clair que votre gelée.»

Le célèbre guide Baedeker 1908 écrit que «le restaurant du Ritz, L'Espadon tient une position exceptionnelle dans le monde parisien de la restauration, César Ritz aimait les poissons. L'Hôtel Ritz n'est pas grand, mais la table est d'une taille agréable, ce qui fait que le grand hôtel est avant tout un bon restaurant et ensuite un palace. C'est le restaurant des étrangers les plus chics de Paris et le nombre d'Anglais, d'Américains, de Russes et d'Espagnols dînant ici dépasse toujours grandement celui des Français».

Salle du restaurant L'Espadon à l'Hôtel Ritz. |

Afin d'égayer la clientèle oisive –les résidents qui n'ont pas d'occupations en France, ils veulent jouir de la vie parisienne– les propriétaires familiers des rich and famous ont organisé au Ritz en janvier des soirées à thèmes distrayants, dépaysants, «de l'Équateur au Pôle Nord et retour au Ritz, voici de la glace partout, une forêt de palmiers comme sous les Tropiques et une ambiance de pays polaire».

Un renseignement «capitalissime»

Un grand hôtel, oui bien sûr. Au début du XXe siècle, on compte 100 chambres, 70 salles de bains, 230 euros la nuit, 300 euros avec bain, petit déjeuner à 34 euros, déjeuner et dîner à la carte, pas de menu. Dîner privé, menu spécial de 500 à 1.000 euros par personne. Pour César Ritz, ardent pêcheur à la ligne même dans sa chambre sous les combles, c'était «la petite maison à laquelle il était fier d'attacher son nom».

À l'Hôtel Ritz, la suite Marcel Proust. | Vincent Leroux

Comment ne pas se laisser intimider par la lecture de Proust

Quora — 10 juillet 2021 à 9h00

Sautez dans le bain. Qu'avez-vous à y perdre?

La dernière page du manuscrit d'À la recherche du temps perdu. |