Lavrenti Pavlovitch Beria

Homme d'État soviétique (Merkheouli, Abkhazie, 1899-Moscou 1953).

Entré au parti communiste à Bakou en 1917, il travaille à partir de 1921 dans les services de la sécurité d'État (Tcheka, puis Guépéou) de Transcaucasie, puis pour la Géorgie (où il dirigera la purge des communistes nationaux de 1936-1938) et entre au Comité central du parti en 1934. Il est adjoint à Nikolaï Iejov en juin 1938 pour modérer ses excès, puis il assure la direction du N.K.V.D., devenu M.V.D. (ministère des Affaires intérieures) de l'U.R.S.S. de décembre 1938 à 1946. Il liquide alors les responsables des purges des années 1930 et assure l'administration des camps (Goulag). Membre suppléant (1938) puis titulaire (1946) du Politburo du parti, il fait parti du Comité d’État pour la défense (1941) et est fait maréchal en 1945. Écarté du ministère de l’Intérieur en 1946, il demeure vice-président du Conseil des Ministres de 1941 à 1953. Cependant, Beria, en qui Joseph Staline n’a plus confiance, est impliqué dans le « complot national mingrélien » (1951), puis dans l'« affaire des blouses blanches » (arrestation, fin 1952, de médecins, d'origine juive pour la plupart, accusés d’avoir fait mourir des dirigeants communistes). À la mort de Staline, Beria reprend le ministère de l'Intérieur et promeut une politique d'amnistie et de détente. Les autres dirigeants, inquiets de sa puissance et de ses ambitions, le font arrêter à la fin de juin 1953. Sa condamnation à mort et son exécution sont annoncées en décembre.

Les mystères Beria

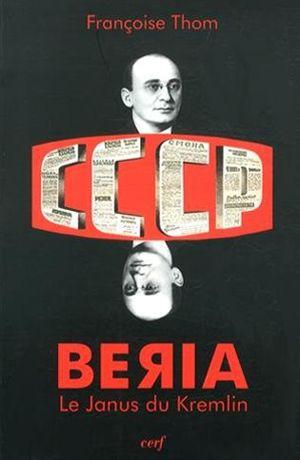

La vie et la mort du «Himmler de Staline» revues et corrigées grâce aux archives. Françoise Thom, historienne du communisme et Jean-Jacques Marie, spécialiste de Trotski, lui consacrent chacun une biographie.

L'ombre du mystère plane sur la vie et la mort de Beria, qui fut un des tout-puissants bourreaux du régime de Staline avant d'en devenir la victime émissaire. Un mystère, car les historiens ne sont pas tous d'accord sur la date de sa mort ni sur les conditions de celle-ci, mais aussi un enjeu, car les avis divergent sur le sens de son action. C'est de tout cela qu'il est question dans la monumentale somme que l'historienne du communisme Françoise Thom nous livre avec Beria. Le Janus du Kremlin.

Pourquoi s'intéresser à ce personnage sur lequel on croyait tout savoir depuis que l'historiographie khrouchtchévienne l'avait cantonné au rôle d'exécuteur des basses œuvres de Staline, notamment à la tête du Goulag? L'histoire est une révision permanente, et depuis les années 1990 et l'ouverture de nombreuses archives, notamment des rapports du PCUS concernant Beria, celui que Staline appela un jour «notre Himmler» devant Roosevelt est apparu sous un autre jour: celui d'un homme ambivalent, à la fois serviteur zélé du système mais aussi réformateur en puissance et précurseur de la perestroïka, ce pourquoi il fut arrêté et fusillé en 1953 par Khrouchtchev et les siens. Autant ne pas le cacher: c'est la biographie de celui que Thom nomme «le Rastignac géorgien» qui fait l'intérêt d'un livre dont la lecture est ardue tant le labyrinthe de la bureaucratie dans laquelle évolue Beria est fastidieux à suivre. Mais Beria est aussi un personnage de roman et l'auteure est tombée amoureuse de son modèle. Jeune Géorgien entré à la Tcheka dans les années 1920, Beria a trois passions: le pouvoir, la Géorgie et les femmes.

Une légende noire

Il est intelligent et retors et sait prouver à cet autre Géorgien qu'est Staline que l'on peut compter sur lui. Celui-ci le propulse à la tête du Parti en Géorgie, puis à la direction du NKVD, en 1939. Beria n'a jamais été communiste. C'est un technocrate qui méprise les idéologues, s'il respecte Staline. Celui-ci connaît ses mœurs: Beria fait arrêter de jolies femmes dans la rue par ses sbires qui les amènent au Kremlin. Il les invite à partager ses mets fins, ce n'est pas rien dans un pays où l'on manque de tout, puis à satisfaire ses désirs. Certaines s'en souviendront durant son procès et l'accuseront de les avoir violées. François Thom relativise la légende noire. À ses yeux, Beria, à qui Staline avait confié la responsabilité du programme atomique soviétique, était lucide entre tous. Il savait que le système fondé sur la toute-puissance d'une idéologie mensongère était condamné. Dès la mort de Staline, il lance des initiatives inouïes, parmi lesquelles la libération de plus d'un million de prisonniers du goulag ou l'idée de réunifier l'Allemagne, et tente de desserrer l'étau du Parti sur l'État.

Il commet l'immense erreur de ne pas cacher son mépris des bureaucrates qui l'entourent. «L'instinct des médiocres est de se coaliser contre ceux qui leur sont intellectuellement supérieurs. Après la mort de Staline, Beria négligera ce danger», écrit Thom qui n'exclut pas qu'il ait été fusillé en catimini aussitôt après son arrestation et qu'un sosie l'ait remplacé lors du simulacre de procès tenu à huis clos, en décembre 1953.

Jean-Jacques Marie qualifie cette hypothèse de «romanesque» en conclusion de sa biographie, où il insiste sur la dimension politique de l'action de Beria «qui arrivait trop tôt et trop seul pour la première perestroïka». Spécialiste de Trotski, trotskiste lui-même, Marie est impitoyable sur la nature du régime que certains, en Russie, tentent de réhabiliter. «Avant de partir pour Potsdam, Staline décerne à Beria le 9 juillet 1945 le titre de maréchal. Ses seules activités militaires ont consisté à organiser les déportations d'une douzaine de peuples de l'URSS. C'est sans doute l'unique maréchal de l'histoire dont les seuls faits de guerre soient des opérations de police contre ses propres concitoyens. Telle est l'essence du régime de Staline.» Régime dont Beria tentera de briser l'étau, en vain. Il ne fait pas bon avoir raison trop tôt.

«Beria. Le Janus du Kremlin» de Françoise Thom, Éditions du Cerf, 928p., 30€.

«Beria, le bourreau politique de Staline» de Jean-Jacques Marie, Tallandier, 510p., 25,90€.

Lavrenti Beria

Autour de Staline VI : comparaison de deux lectures biographiques, Beria, de Françoise Thom et Beria, de Jean-Jacques Marie

Beria, Françoise Thom, Cerf, 2013

&

Beria, Jean-Jacques Marie, Tallandier, 2013

Cette note prend corps dans ma série « Autour de Staline ». Je suis conscient de ses limites, car pour être autre chose qu’une esquisse critique, elle aurait dû faire dix fois sa taille, tant il y aurait à dire de ces deux livres, dont l’un, c’est peu de le dire, m’a profondément agacé à sa (longue) lecture. Il faudrait être historien pour pouvoir reprendre l’enquête ; ma légitimité est celle d’un lecteur modestement cultivé, interpellé par ce qu’il lit.

Vingt-cinq ans après la fin de l’expérience soviétique, il est utile qu’une personnalité historique comme Lavrenti Beria, hiérarque soviétique de l’ère stalinienne, longtemps patron du NKVD, organisateur du projet atomique soviétique et réformateur avant l’heure de l’Empire rouge, fasse l’objet d’une publication biographique. Depuis le travail refondateur d’Amy Knight, paru en 1992, les meilleurs chercheurs n’avaient plus proposé de relecture complète de l’action d’un des dirigeants les plus énigmatiques de l’histoire de l’Union Soviétique. Par une heureuse coïncidence que je suppose non concertée, les éditions du Cerf et Tallandier ont proposé, à l’automne dernier, deux épais ouvrages consacrés à ce même personnage. Leur parution presque simultanée a justifié leur traitement critique contigu, hélas plutôt superficiel, dans la presse généraliste et spécialisée. Ce n’est pas cette conjonction éditoriale temporelle qui justifie que ma note de lecture réunisse ces deux livres, mais plutôt le constat de leur phénoménale hétérogénéité : ils s’apparentent, pour l’un à un plaidoyer, pour l’autre à un réquisitoire. Françoise Thom, historienne à la Sorbonne, en livrant une brique de près de mille pages, nourrie de dizaines de fonds d’archives différents, largement abreuvée par les souvenirs, problématiques, du fils de Beria, Sergo, a, selon Alain Besançon dans la dernière livraison de Commentaire, produit un « chef-d’œuvre » d’analyse politique et historique. Je serai beaucoup plus réservé sur ce gros livre partiel et partial, souvent confus, qui déborde de tant de détails que le fil général de la réflexion échappe trop souvent au lecteur. N’étant pas historien professionnel, je ne peux réfuter le travail de Mme Thom ; je me limiterai à exprimer mes interrogations de simple lecteur modérément cultivé et à partager mes étonnements quant à un livre qui souffre de plusieurs défauts à mon sens majeurs. L’ouvrage de Jean-Jacques Marie se présente sous une forme plus conventionnelle, avec son demi-millier de pages, panorama équilibré et complet, largement fondé sur des sources de seconde main. L’historien ne cache pas son trotskisme, et mêle, à une critique pertinente et puissante des sources, un ton mi-agressif, mi-sarcastique (« la génération descendante… et descendue du Politburo stalinien ») qui tranche beaucoup avec le style terne et confus de sa « rivale ». La lecture historique de Jean-Jacques Marie découle aussi, largement, de ce que l’historien perçoit, en théorie, de l’expérience stalinienne. Ces postulats, qui divergent pour partie de ceux de Mme Thom, orientent une partie de ses conclusions. Cette note, consacrée à près de 1 500 pages denses et touffues ne prétend bien évidemment pas à l’exhaustivité. Je me bornerai à soulever quelques points de divergence et de convergence entre deux travaux complémentaires et opposés.

Je dois revenir brièvement, avant d’explorer un peu ces deux travaux, à Beria lui-même. En quelques mots, qui fut-il ? Géorgien, comme Staline, issu d’un milieu modeste, Beria entre à la Tcheka (police politique) géorgienne fin 1920. Ses premières années sont assez troubles et il joue, en pleine guerre civile, auprès des nationalistes azéris, un rôle d’agent double que ses ennemis sauront rappeler aux moments opportuns. Il monte rapidement dans la hiérarchie policière du Caucase pour occuper à des postes enviables et stratégiques : chef du GPU (qui a succédé à la Tcheka) géorgien en 1926, secrétaire du PC géorgien en 1931, secrétaire du PC transcaucasien en 1932, membre du comité central en 1934, chef adjoint du NKVD en 1938, son ascension est impressionnante. Staline, pour mettre fin à la Grande Terreur, orchestrée par Iejov, le chef du NKVD, se sert de Beria, qu’il nomme à sa place pour nettoyer l’appareil policier. Pendant sept ans, Beria sera le chef incontesté de tout l’appareil répressif soviétique, dont le redoutable Goulag. En plus de nouvelles purges (dans les milieux artistiques notamment), il orchestre la déportation de peuples entiers, coupables ou seulement soupçonnés de collaboration avec l’Allemagne, vers l’Asie Centrale et la Sibérie. Après guerre, son étoile pâlit. Son alliance avec l’apparatchik Malenkov le protège de l’ascension de rivaux mais Staline rogne ses pouvoirs, les divise et place des ennemis, comme Abakoumov et Ignatiev, sur son chemin. La réussite du projet atomique, qu’il parvint à obtenir grâce à son sens certain de l’organisation, lui offre un répit mais ses jours semblent comptés lorsque Staline décède, à son grand et manifeste soulagement – les témoignages sur ce point concordent. Beria remet en cause rapidement la politique stalinienne : libération de prisonniers du goulag, volonté de négocier sur la question allemande, initiatives économiques, etc. Il effraie, par son libéralisme comme par sa brutalité, les autres hiérarques ; son action menace à la fois la mainmise militaire de l’URSS sur l’Europe de l’Est et la domination du Parti Communiste sur l’État. Les collègues de Beria s’en débarrassent, avec l’appui des militaires, peu après les émeutes ouvrières de Berlin, qu’il a en partie causées en déstabilisant la direction politique du SED (le Parti socialiste unifié d’Allemagne de l’Est). Jugé pour haute-trahison, condamné avec ses collaborateurs les plus proches, il est fusillé à une date incertaine ; il disparaît peu après, victime de damnatio memoriae, de l’Encyclopédie Soviétique et des archives. Orwell eût tiré d’intéressantes conclusions de cette vie-là.

L’expérience de la lecture successive de ces deux livres permet, en mettant de côté toute appréciation qualitative, de toucher du doigt le relativisme de toute démarche historique. Les lacunes de la connaissance historique, la disparition ou l’inaccessibilité de certaines archives, la nature partiale des témoignages à notre disposition font de l’écriture d’une biographie d’un personnage comme Lavrenti Beria une mission impossible. Les archives, triées, corrigées, mutilées, n’offrent que de bien partielles échappées sur la substance historique du stalinisme. Une part du gouvernement de l’URSS se fit, informel, au sein du premier cercle autour de Staline ; il est impossible, encore aujourd’hui, d’approcher la vérité historique de trop près. Beria suscite encore des interprétations contradictoires. Sa jeunesse en Géorgie et son ascension dans les partis locaux échappent en partie à l’historien, même quand celui-ci, comme Françoise Thom, a eu accès à des archives géorgiennes très peu exploitées avant elle. De même, l’homme privé ne tient guère que par le regard bienveillant de son fils et par celui, malveillant, des minutes de son procès ou des principaux mémorialistes du premier cercle, Khrouchtchev, Joukov ou Mikoïan. Hélas, ces témoignages varient avec le temps et le contexte politique ; tout ce qu’ils disent doit être pris avec de grandes précautions ; précautions que ne prend pas assez, à mon sens, Mme Thom. Quand on sait le nombre incalculable de complots imaginaires dont s’accusèrent, sous la torture, les victimes de Staline, on peine parfois à la suivre sur certaines conclusions ; sa lecture des sources est par trop littérale. Dans ses travaux sur Staline, Simon Sebag Montefiore, lui-même loin d’être irréprochable à cet égard, avertissait déjà ses confrères : il est presque impossible de faire la part du vrai et du faux dans les souvenirs historiques soviétiques. Ainsi Sergo Beria, qui nourrit de nombreuses analyses de Mme Thom, n’est peut-être pas aussi fiable que celle-ci le prétend. Malgré quelques épisodiques précautions méthodologiques, l’historienne se contente souvent de citer, sans les critiquer, des déclarations obtenues sous la torture, des pièces judiciaires incertaines ou des passages des souvenirs du fils Beria, lui-même mû par un compréhensible désir de réhabilitation de son père. Jean-Jacques Marie se livre à une lecture bien plus sourcilleuse des sources, mais n’a malheureusement pas poussé aussi loin que sa concurrente la recherche archivistique. L’une réalise un formidable travail d’exploration quand l’autre se livre à une démarche critique très poussée, d’où cette impression de complémentarité de deux ouvrages pourtant largement opposés.

Lavrenti Beria, que Françoise Thom, même si elle n’en voit qu’un côté, qualifie de Janus, nous échappe. Longtemps, il passa entre les mailles du filtre historique. Les historiens le considéraient comme Iejov, l’exécuteur des basses œuvres de Staline. La réputation de Beria devait beaucoup au mot sinistre du « Petit Père des Peuples » qui l’avait présenté aux diplomates américains, selon la légende, comme « son Himmler ». Chef de la police, patron de l’Archipel du Goulag, entouré d’un halo sulfureux de pervers sexuel, Beria ne rejaillissait guère, dans les études historiques, du terne premier cercle d’apparatchiks staliniens que par ses traits sanglants. Et puis les historiens se sont intéressés à la courte période de dégel qui suivit la mort de Staline, début mars 1953, jusqu’aux émeutes ouvrières de Berlin-Est, trois mois et demi plus tard. Il apparut que la fin de Staline fut suivie d’un premier et brutal mouvement de déstalinisation, bien avant que le XXe Congrès n’ébranle véritablement les fondations du culte. En trois mois, l’administration soviétique libéra une partie des détenus du Goulag, arrêta ses investigations sur le « Complot des Blouses Blanches », la dernière purge née du cerveau du tyran défunt, ordonna aux partis frères d’Europe centrale de réviser leur politique étroitement stalinienne. Les troubles berlinois de la mi-juin mirent fin à ce bref dégel. Les pages de Mme Thom sur les dissensions internes du SED sont, pour une fois, passionnantes. Lorsqu’ils s’y intéressèrent plus étroitement, les historiens comprirent que Beria y avait joué un rôle décisif. Ici, Mme Thom et M. Marie, si souvent d’un avis opposé, se rejoignent : le premier flic d’URSS, le Ministre de l’Intérieur redoutable et redouté était bien l’initiateur, trente ans avant la Perestroïka, d’une immense tentative de remise à plat du fonctionnement soviétique, économique, politique et diplomatique. Même le rôle directeur du PCUS sur l’État semblait devoir faire l’objet d’une réévaluation ! C’est la raison principale pour laquelle, aiguillés en ce sens par Khrouchtchev, patron du Parti, les membres du Premier cercle se débarrassèrent brutalement de Beria. Il ne fut pas seulement la première victime de l’ascension de Khrouchtchev, mais celui qui menaça le plus profondément les acquis de la guerre, de l’ère stalinienne et, peut-être, de la Révolution. Emprisonné, interrogé, jugé, il finit fusillé, à une date qui suscite encore quelques controverses historiques : les deux historiens sont en désaccord sur ce point, Mme Thom accorde, avec sa confiance habituelle, une crédibilité aux thèses sur le remplacement de Beria par un sosie lors de son procès, cinq mois après son arrestation, quand M. Marie, avec sa méfiance coutumière, dénonce une légende montée de toutes pièces. Il faut tout de même reconnaître à Mme Thom le mérite d’avoir reconstruit de manière satisfaisante, en s’appuyant sur les archives est-allemandes, les tortueux détours de l’affaire berlinoise et le rôle qu’y joua Beria. Jean-Jacques Marie, très critique envers elle, ne dit pas autre chose, mais sans le soutien des riches ressources explorées par l’historienne. Que Beria, longtemps envisagé comme une réplique rouge du sinistre Heinrich Himmler, ait préfiguré Nagy, Dubcek ou Gorbatchev, voilà ce qui constitue, de toute évidence, un saut historiographique majeur.

Et c’est bien là le problème du travail de Mme Thom. De cette fin « libérale » de Beria, elle tire la conclusion qu’il y a, dans le passé du patron du NKVD et du Goulag, une série de fils, que je n’ose qualifier de « rouges », qui préfigurent ce tournant, autrement incompréhensible. Elle se livre donc à un travail révisionniste – au sens le plus neutre du terme. Il vise à reconstruire la figure historique de Beria en faisant primer le libéralisme, le nationalisme géorgien, le non-communisme, l’opposition à Staline, bref, tout ce qui ferait pour un lecteur actuel de Beria une forme de personnage d’avant-garde, dont la fin tragique confirme qu’il était, pour le dire comme Lermontov, un héros de notre temps (et non du sien). Son travail élague tout ce qui pourrait ne pas correspondre à ce Beria nouveau. Un passage me semble particulièrement éclairant de cette démarche, qui n’est jamais annoncée aussi explicitement ailleurs (p. 283) : « Nous continuerons ici à nous borner à aborder les aspects de l’activité de Beria dans lesquels il a pu faire preuve d’initiative. C’est pourquoi les occupations « habituelles » du NKVD – répressions, déportations, Goulag -, qui ont fait l’objet de nombreuses études exhaustives, ne sont évoquées que dans la mesure où elles permettent de préciser le portrait politique de Beria ». En quoi le travail habituel du NKVD, dont Beria a la responsabilité, ne précise-t-il pas son portrait politique ? En quoi n’a-t-il pas vocation à figurer dans ce qui se prétend être une somme biographique ? Imagine-t-on une biographie de Joukov ne traitant pas de son action militaire ? Imagine-t-on un historien évoquer l’action d’Ernst Kaltenbrunner à la tête de la Gestapo ou d’Heinrich Himmler à la tête de la SS sans parler du travail « habituel » et respectif de la Gestapo et de la SS ? Ce passage me semble particulièrement révélateur du défaut majeur du livre de Mme Thom. Il ne s’agit pas d’une biographie, mais d’une relecture téléologique, cherchant dans la vie du hiérarque ce qui justifie son retournement libéral et sa fin tragique. Et si, pour cela, il faut passer sous silence les tortures et les exécutions (Babel ou Meyerhold entre autres) ou, pire, la déportation meurtrière d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants, en pleine guerre, Mme Thom n’hésite pas. C’est un moyen fort commode de le dédouaner de ses responsabilités ! Or, Beria, jusque fin 1945, est bel et bien à la tête du NKVD et toutes les actions de celui-ci se font sous sa responsabilité. Le fonctionnement très particulier du gouvernement stalinien ne laisse aucun doute à cet égard : lorsque Staline commença de vouloir se débarrasser de son encombrant compatriote géorgien, il n’hésita pas à constituer des dossiers, synthétisant les erreurs et les fautes des subordonnés de Beria et les lui attribuant.

Je considère cette lacune comme une véritable faute intellectuelle, qui rend d’ailleurs difficilement compréhensible la terreur qu’est supposé faire régner Beria sur ses collègues du Politburo. À la place de ce que l’histoire retint comme les déportations des nationalités (qu’elle liquide en quelques lignes p. 282), Mme Thom nous livre des articles pointus sur l’armée Anders, le Comité Antifasciste Juif ou l’émigration géorgienne à Paris. Même écrits dans un style assez pénible, monotone, sans guère de fil directeur, ceux-ci constituent d’intéressantes quoique longuettes, monographies dont, hélas, le lecteur moyen perçoit mal le rapport réel avec Beria. En réalité, Mme Thom cherche à démontrer que Beria, par ses réseaux géorgiens à l’étranger, a joué un double-jeu, un trouble-jeu, aux dépens même de la sécurité soviétique. Comme les moyens de prouver tout cela manquent parfois, elle se lance dans de longues parenthèses sans rapport. Il est dommage que ses conclusions les plus percutantes soient noyées dans des pages filandreuses, parfois absconses, et qui n’osent pas aller au bout de leur révisionnisme. Elle collationne des faits étranges, étonnants, tous disposés un peu au hasard de ce texte obèse, pour instiller, dans l’esprit du lecteur, un doute que je ne peux faire que résumer (trop hâtivement) ainsi : Beria n’était pas communiste, c’était un nationaliste géorgien, un peu opportuniste, qui a trafiqué avec toute une série de personnages peu recommandables et s’est probablement rendu coupable de haute-trahison envers l’URSS ; il était l’opposant n°1 de Staline, du vivant de celui-ci qui voulut le détruire – d’où le travail de sape d’un Abakoumov – et n’y parvint pas ; ses « cent jours » libéraux sont parfaitement cohérents avec son parcours antérieur. Cette thèse, Mme Thom la résume en guise de conclusion lorsqu’elle explique que les hiérarques soviétiques se sont rapidement débarrassés de Beria quand ils comprirent que les motifs de l’arrestation pour trahison, en principe factices, se vérifiaient. La masse gigantesque d’informations que contient ce travail démontre son sérieux, sa méticulosité ; hélas, il est desservi par sa composition autant que par son style, par sa lecture littérale des sources et, plus profondément, par la volonté de prouver, coûte que coûte, le libéralisme et le non-communisme de Beria. En définitive, l’absence de hiérarchisation des informations, le manque de structure, la monotonie de l’ensemble, sa partialité et son manque de recul critique découragent les plus motivés de ses lecteurs.

De son côté, Jean-Jacques Marie adopte une position beaucoup plus attendue : critique, bien hiérarchisée et, malgré tout, exhaustive. Je serai plus court à son propos. Ses pages sur le procès sont très équilibrées, bien sourcées. Le travail du policier et bourreau en chef est retracé, chiffres à l’appui, avec une distance critique estimable. Il est peu de sources que cite l’historien qui ne soient interrogées. Même si son trotskisme le conduit parfois à quelques échappées hors du continuum historique, M. Marie en reste à son sujet. Les chapitres sur le nettoyage du NKVD d’Iejov, comme celles sur la déportation des « peuples-traîtres » sont à la fois synthétiques et informatives. Ils complètent fort bien les lacunes du travail de Mme Thom, lui offrant un indispensable contrepoint. Le panorama que l’historien dresse de l’action de Beria est à peu près complet. Sa lecture théorique de 1953 comme d’un moment de tension au sommet entre le Parti et l’État me semble défendable. Certes, les liens – réels – du chef du NKVD avec les milieux géorgiens mencheviks en exil sont évacués ; certes, le rôle de Beria dans l’affaire de l’armée Anders est à peine survolé. En contrepartie, il n’hésite pas à tordre le cou à certaines rumeurs, colportées avec complaisance par le fils de Beria… et qui diffèrent entre la version russe et la version française (ainsi l’opposition de Beria à l’assassinat de Trotski) ! Du sous-marin venu donner à Beria les secrets de guerre nazis au séjour d’Oppenheimer chez les Beria en passant par la préparation de la troisième guerre mondiale par Staline, Jean-Jacques Marie dénonce les invraisemblances des mémoires de Sergo Beria. Dommage que Mme Thom, qui en a assuré la traduction en français, n’ait pas, à tout le moins, la même démarche critique. Tout le problème, pour le lecteur non spécialiste est là : à qui faire confiance ? À l’historien qui n’hésite pas à critiquer les sources, quitte parfois à pousser des cris d’indignation, peu en rapport avec l’exigence de tenue scientifique ou à l’historienne qui collationne tout, jusqu’au trop-plein sans jamais, ou presque prendre de recul sur ce que disent ses sources ? Bourreau ou traître ? Exécutant opportuniste ou infiltré crypto-libéral ? Qui était vraiment Beria ? Au lecteur, à la fin de ces centaines de pages, de se prononcer, comme il peut. Janus n’a décidément pas livré ses mystères.

Beria, le Himmler russe

Incarnation du régime totalitaire de l'URSS, Beria, chef de la police politique de Staline, était l'homme de la torture et des déportations au goulag.

Il existe des atmosphères oppressantes, malsaines, où règnent l'incertitude du lendemain, la délation, les assassinats et où certaines personnes parviennent tout de même à s'épanouir et à gravir les échelons. L'hégémonie de Lavrenti Beria dans l'URSS de Staline est jalonnée de complots, de tortures et de meurtres. En cette période de 1936, inutile de prendre des précautions. Le tsar rouge lève le petit doigt et vous voilà enfermé dans un processus mortel dans lequel s'ensuivent accusations mensongères, aveux obtenus sous la torture et liquidations.

La terreur sanglante

Afin d'appliquer cette répression, Staline peut compter sur la docilité et les courtisaneries de plusieurs hommes, Lavrenti Beria en tête. Lors d'un congrès du Parti communiste au début de l'année 1934, celui-ci insistait sur "la clarté et la simplicité exceptionnelles et la clairvoyance géniale" de Staline. Pour Beria, il s'agit de renforcer le pouvoir central en éliminant les ennemis du peuple et, pour ce faire, il réduit l'accusation à un simple terme : "trotskyste". Staline dicte sa politique paranoïaque tandis que Beria exécute. Ainsi, au cours de l'année 1937, il propage une déferlante de terreur sur toute la Géorgie dont l'impensable liste de victimes se traduira par treize tomes lors de son procès en 1953.

En 1938, Staline nomme Beria chef de la NKVD, la police politique de l'URSS. Avec l'approche de la guerre avec l'Allemagne nazie, l'étau autour des "conspirationnistes" se resserre, que ce soit pour les clans locaux, les minorités nationales ou les membres du Parti communiste. Les goulags se remplissent et le ciel accueille chaque jour des centaines de milliers de "traîtres", de "saboteurs", dans l'optique d'épurer le Parti des éléments considérés comme instables et ainsi pallier toute théorie complotiste. Cette folie meurtrière est destinée à l'ensemble de la population. Depuis 1935, toutes les sanctions pénales sont dorénavant prononcées à l'encontre des enfants âgés de 12 ans.

Dans ce climat insoutenable, les dénonciations pleuvent, Beria vogue tel un poisson dans l'eau, et il n'hésite pas à mener lui-même les interrogatoires en présence de sociopathes tels que l'imposant tortionnaire Bogdan Koboulov, dont l'un des passe-temps favoris était de boxer les détenus, de les flageller ou encore de tomber de tout son poids sur ces derniers du haut de ses 140 kilos. Beria, lui, ne manque pas non plus d'ingéniosité puisque, dans le cadre de ses interrogatoires, il met au point "le supplice des talons", durant lequel l'enquêteur assène sans relâche d'innombrables coups de matraque en caoutchouc sur les talons des détenus.

Lettre du 5 mars 1940 de Beria demandant à Staline l'autorisation d'exécuter 25 700 officiers et civils polonais (Massacre de Katyn)

Lettre du 5 mars 1940 de Lavrenti Beria, commissaire du peuple à l'Intérieur,demandant à Staline l'autorisation d'exécuter 25 700 officiers et civils polonais (Massacre de Katyn) |

Commissariat du Peuple Top secret aux Affaires intérieures 5 III 1940 de l'URSS Mars 1940 Moscou C.C.P.C.U.S Au camarade STALINE Un grand nombre d'anciens officiers de l'armée polonaise, d'anciens fonctionnaires de la police et des services de renseignements polonais, de membres des partis nationalistes contre-révolutionnaires, de membres d'organisations d'opposition contre-révolutionnaires dûment démasqués, de transfuges et autres, tous ennemis jurés du pouvoir soviétique, pleins de haine contre le système soviétique, sont actuellement détenus dans des camps de prisonniers de guerre du NKVD de l'URSS et dans des prisons situées dans les régions occidentales d'Ukraine et de Biélorussie. Les officiers de l'armée et de la police prisonniers dans les camps tentent de poursuivre leurs activités contre-révolutionnaires et entretiennent une agitation antisoviétique. Chacun d`entre eux n'attend que sa libération pour entrer activement en lutte contre le pouvoir soviétique. Les organes du NKVD dans les régions occidentales et de Biélorussie ont découvert bon nombre d'organisations rebelles contre-révolutionnaires. Les anciens officiers de l'armée et de la police polonaises, ainsi que les gendarmes, jouent un rôle actif à la tête de toutes ces organisations. [PAGE 1] [CCPCUS : Comité Central du Parti Communiste d'Union Soviétique] |

Parmi les anciens transfuges et ceux qui ont violé les frontières de l'Etat figurent bon nombre de personnes qui ont été identifiées comme appartenant à des organisations contre-révolutionnaires d'espionnage et de résistance. 14 736 anciens officiers, fonctionnaires, propriétaires terriens, policiers, gendarmes, gardiens de prison, colons installés dans les régions frontalières (osadniki) et agents de renseignement (dont plus 97 % sont polonais) se trouvent détenus dans des camps de prisonniers de guerre. Dans ce nombre ne figurent ni les simples soldats, ni les sous-officiers. On y dénombre : - Généraux, colonels et lieutenants-colonels 295 - Commandants et capitaines 2 080 - Lieutenants, sous-lieutenants et aspirants 6 049 - Officiers et sous-officiers de la police, des gardes frontières et de la gendarmerie 1 030 - Agents de police, gendarmes, gardiens de prison et agents de renseignement 5 138 - Fonctionnaires, propriétaires terriens, prêtres et colons des régions frontalières 144 Par ailleurs, 18 632 hommes sont détenus dans les prisons des régions occidentales de l'Ukraine et de la Biélorussie (dont 10 685 polonais). On y dénombre : - Anciens officiers 1 207 - Anciens agents de renseignement, de la police et de la gendarmerie 5 141 - Espions et saboteurs 347 - Anciens propriétaires terriens, propriétaires d`usine et fonctionnaires 465 - Membres de diverses organisations contre- révolutionnaires de résistance et éléments divers 5 345 - Transfuges 6 127 [PAGE 2] |

Étant donné que tous ces individus sont des ennemis acharnés et irréductibles du pouvoir soviétique, le NKVD de l'URSS considère qu'il est nécessaire : 1. D'ordonner au NKVD de l'URSS de juger devant des tribunaux spéciaux : a) 14 700 anciens officiers, fonctionnaires, propriétaires terriens, agents de police, agents de renseignement, gendarmes, colons des régions frontalières et gardiens de prison détenus dans des camps de prisonniers de guerre; b) ainsi que 11 000 membres des diverses organisations contre-révolutionnaires d'espions et de saboteurs, les anciens propriétaires terriens, propriétaires d'usine, anciens officiers de l'arrmée polonaise, fonctionnaires et transfuges qui ont été arrêtés et sont détenus dans les prisons des régions occidentales d'Ukraine et de Biélorussie, pour leur APPLIQUER LE CHÂTIMENT SUPRÊME : LA PEINE DE MORT PAR FUSILLADE. 2. L'étude des dossiers individuels se fera sans comparution des détenus et sans acte d'accusation; les conclusions de l'enquête et la sentence finale seront présentées comme suit : a) sous forme de certificats produits par l'administration des Affaires des prisonniers de guerre du NKVD de l'URSS pour les individus détenus dans les camps de prisonniers de guerre; [PAGE 3] |

b) sous forme de certificats produits par le NKVD de l'RSS d'Ukraine et le NKVD de la RSS de Biélorussie pour les autres personnes arrêtées. 3. Les dossiers seront examinés et les sentences prononcées par un tribunal composé de trois personnes, les camarades Merkoulov, Koboulov et Basztakov. Le commissaire du peuple à l'intérieur (L. Beria.) [PAGE 4] [Stéphane Courtois, Le livre noir du communisme, 1997, pp. 246-247.] |

Quant au 11 000 polonais détenus dans plusieurs prisons situées dans la partie occidentale de l'Ukraine et de la Biélorussie autrement dit dans la partie de la Pologne annexée par l'URSS, il s'agit essentiellement de personnes appartenant à des réseaux de résistance, d'anciens officiers qui n'avait pas été mobilisés en 1939, d'anciens membres de la police ou de la gendarmerie, et enfin de personnes arrêtées soit parce qu'elles ont fui hors des territoires polonais sous occupation allemande, soit parce qu'elles ont tenté de fuir vers la Lituanie, la Hongrie ou la Roumanie pour échapper à l'occupation soviétique.

Le Chef du NKVD indique aussi que ces condamnations à mort seront prononcées par un tribunal spécial qui aura au préalable examiné les dossiers individuels "sans comparution des détenus et sans acte d'accusation".

"L'éclat des fusillades ajoute au paysage

une gaité jusqu'alors inconnu

Mort à ceux qui mettent en danger les conquêtes d'Octobre

Mort aux saboteurs du Plan Quinquennal"

(1) Stéphane Courtois, Le livre noir du communisme, 1997, p. 430.

(2) Decision to commence investigation into Katyn Massacre

(3) Decision to commence investigation into Katyn Massacre.

(4) Stéphane Courtois, op. cit. pp. 431-433.

Cinq faits sur Beria, bras droit de Staline qui permit à l’URSS d’avoir la bombe atomique

Compatriote et bras droit de Staline

Tout comme son patron Joseph Staline, Lavrenti Beria (1899-1953) est né et a grandi en Géorgie. Mingrélien par son ethnie (une petite nation étroitement apparentée aux Géorgiens), il s’est spécialisé pendant la guerre civile russe (1918-1921) dans les opérations d'espionnage et d'infiltration des bolcheviks en Azerbaïdjan voisin. Plus tard, Beria est retourné en Géorgie pour travailler pour la police secrète soviétique, connue sous le nom de Tchéka - la Commission extraordinaire.

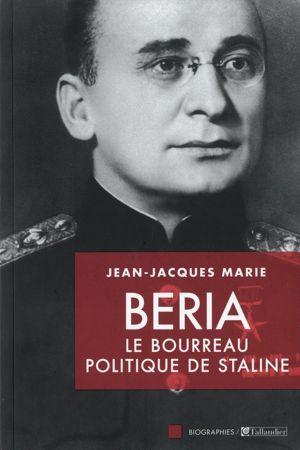

Beria et la fille de Staline, Svetlana.

Il a fait une belle carrière en Géorgie : dans les années 1930, après que Staline se soit débarrassé des vieux communistes géorgiens, Beria dirigeait la république. « Beria n'avait pas de valeurs, il était toujours prêt à trahir son idéologie ou ses relations personnelles - et Staline aimait cela chez lui », écrit l'historien Lev Lourié.

De plus, Beria était en effet un bon gestionnaire. « Durant son règne en Géorgie, la république est devenue le principal fournisseur de thé, de raisin et d'agrumes de l'ensemble de l'URSS… la république, qui était parmi les plus pauvres, est devenue la plus prospère », note Lourié.

Le rusé Beria a noué d'excellentes relations personnelles avec Staline, qui s'est rendu plusieurs fois en Géorgie pendant ses vacances. Cela l'a beaucoup aidé - Beria était l'un des deux seuls chefs de républiques soviétiques (il y en avait 15) à avoir survécu aux purges de 1937. De plus, Staline l'a emmené à Moscou, le nommant chef du NKVD, la fameuse police secrète.

Lire aussi : En prise avec les faits: la vérité sur l’horreur des purges staliniennes

Il a réduit l’ampleur de la grande terreur

En Russie, il est courant d’associer Beria, le chef le plus ancien du NKVD à l’époque de Staline, aux répressions massives. En fait, c’est le prédécesseur de Beria, Nikolaï Ejov, qui dirigeait la police secrète à l’apogée de la terreur, en 1937-1938. En ce qui concerne Staline, nommer Beria à la tête du NKVD pourrait avoir été un moyen de réduire l'ampleur des exécutions.

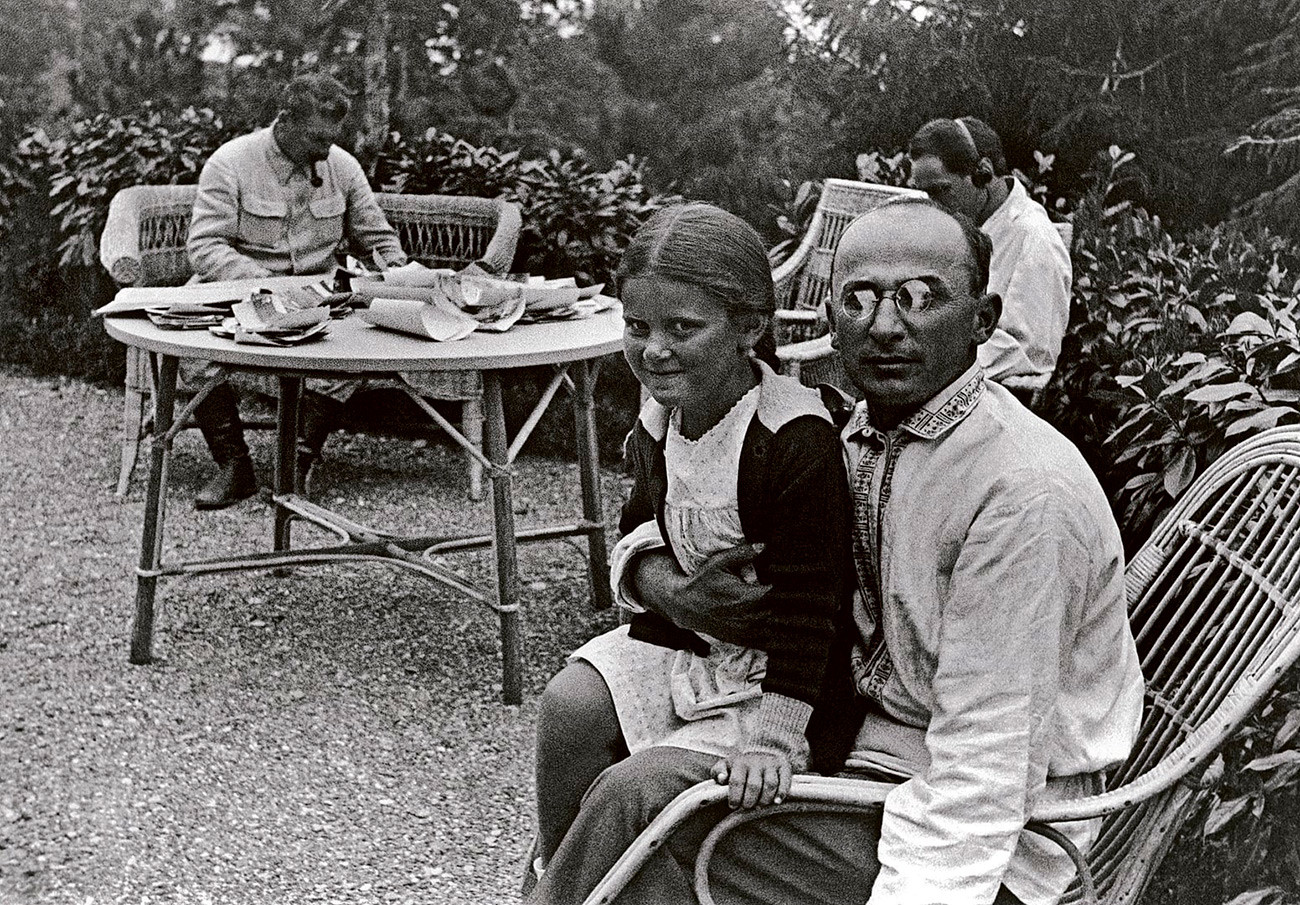

Lavrenti Beria et, à sa gauche, Nikolaï Ejov parmi des délégués du XVIIe congrès du Parti communiste pansoviétique (bolchevik)

« Staline était un homme violent mais intelligent, qui était bien conscient que de nouvelles répressions mèneraient son pouvoir à perte », a écrit Sergo Beria, le fils de Lavrenti, dans ses mémoires. Il avait besoin d'un homme d'un genre différent [de Ejov] pour diriger le NKVD ». L'objectivité de Sergo peut être contestée, mais son père a allégé la violence : en 1938 (la dernière année du mandat de Ejov à la tête du NKVD), 328 000 personnes ont été condamnées à mort en URSS ; en 1939, alors que Beria était en charge, ce chiffre était de 2 600.

Cela ne veut certainement pas dire que Beria était un libéral béat : comme chaque membre du gouvernement stalinien, il était toujours prêt à verser le sang s’il en recevait l’ordre. Par exemple, c’est le NKVD de Beria qui a condamné à mort 14 500 prisonniers de guerre polonais en 1940 (le tristement célèbre massacre de Katyn).

Responsable du projet atomique

Staline appréciait tellement les compétences organisationnelles de Beria qu’il lui a confié la fabrication d'armes, d’appareils volants et de moteurs d’avions pendant la Seconde Guerre mondiale, en plus de ses fonctions dans la sécurité de l'État, notamment centrées sur la coordination du travail des espions et les fameuses déportations de groupes ethniques accusés de collaboration avec les Allemands - Tchétchènes, Tatars de Crimée, etc.

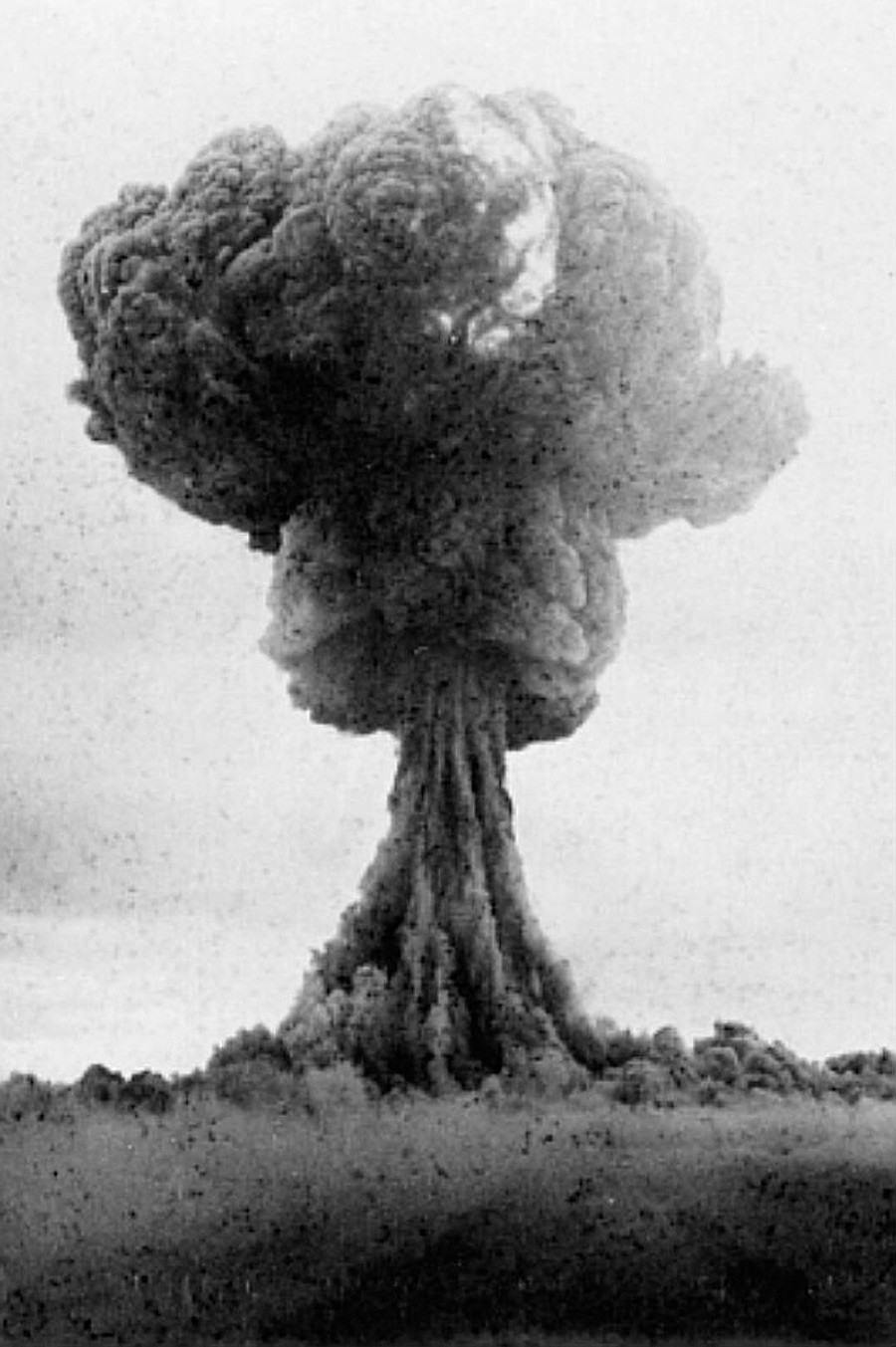

À la fin de la guerre, l'URSS devait faire face à de nouveaux défis : la course aux armements nucléaires, Washington étant devant Moscou. Staline n’avait aucun doute sur la personne qui pourrait superviser le projet nucléaire soviétique : Beria a été propulsé en un temps record à la tête du Comité spécial sur la création d'armes nucléaires.

Le ministre impitoyable a fourni de 1945 à 1949 aux scientifiques soviétiques tout ce dont ils avaient besoin. Ninel Epatova, un ingénieur qui travaillait auparavant sur le projet atomique, voyait Beria périodiquement. Elle se souvenait : « À cette époque, Beria avait toujours l'air épuisé… Il avait les yeux rouges, des poches sous les yeux… Il semblait qu'il ne se souciait que du travail ».

Ce travail a consumé Beria, et l'historien Oleg Khlevniouk écrit à ce sujet : « Les essais nucléaires de l'Union soviétique pouvaient mener à son triomphe ou, en cas d'échec, à la fin de sa carrière ou même de sa vie ». Mais les essais ont été couronnés de succès : en 1949, l'URSS est devenue une puissance nucléaire et Beria était l’un des artisans de ce succès.

Rumeur sur le fait qu’il était un violeur

« L’attitude de Staline à l’égard de Beria était particulière. Il était le seul parmi les membres de haut rang du Parti communiste à ne pas avoir d'appartement mais un hôtel particulier à Moscou », a déclaré Lourié. Aujourd'hui, ce manoir de la rue Malaïa Nikitskaïa, dans le centre de Moscou, abrite l'ambassade de Tunisie.

De sombres légendes entourent Beria : c’était un maniaque sexuel, il aurait emmené de jeunes femmes chez lui, les aurait violées et (parfois) assassinées, tandis que ses gardes l’aidaient à se débarrasser des corps. Néanmoins, il n’y a absolument aucune preuve de cette légende urbaine, et la plupart des historiens pensent que c’est la mauvaise image posthume de Beria qui a conduit à de telles rumeurs.

Ce qui est prouvé, c’est que Beria avait, outre son épouse, une épouse « non officielle » - Valentina Drozdova, une écolière âgée de 16 ans lorsqu’ils se sont rencontrés en 1949. Leur relation a duré jusqu’à la mort de Beria en 1953. Plus tard, Drozdova a affirmé que Beria l'avait violée, mais on ne sait pas si c'était vrai ou si elle voulait se démarquer de l'héritage de Beria.

Lire aussi : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les services spéciaux russes (et soviétiques)

Il a perdu la lutte pour le pouvoir

À la mort de Staline, le 5 mars 1953, Beria devint l’un des personnages les plus influents de l’URSS, formant un « triumvirat » avec deux autres dirigeants - Nikita Khrouchtchev et Gueorgui Malenkov. Dans ce système de « décision collective », Beria était chargé de la sécurité de l’État. Khrouchtchev et Malenkov craignaient Beria et redoutaient qu’il ourdisse un complot contre eux.

Ils ont donc décidé de frapper en premier. En juin 1953, Beria a été arrêté, dénoncé comme l'architecte de la répression et accusé d’être un espion britannique (accusation fabriquée de toutes pièces) et exécuté la même année. Beria était le seul chef de la police secrète de Staline à avoir survécu à son patron, mais pas pour longtemps

Monstruoasele paradoxuri: Lavrenti Beria și „revoluția din exterior”

Acum 66 de ani era judecat la Moscova ca spion și dușman al poporului fostul lider al comuniștilor din Georgia, urmașul lui Nikolai Ejov în fruntea NKVD, temutul comisar al poporului pentru afacerile interne, șeful programului nuclear al URSS, über-torționarul și primul reformator de după moartea lui Stalin, Lavrenti Pavlovici Beria (1899–1953). A fost condamnat la moarte și împușcat în decembrie același an. A fost prototipul personajului principal din capodopera lui Tenghiz Abuladze, Căința, filmul care a marcat unul din momentele culminante ale destalinizării gorbacioviste.

A intrat în partidul bolșevic după revoluția din octombrie, a făcut carieră, sub patronajul unui Nestor Lakoba și al lui Visarion „Besso” Lominadze (ambii lichidați ulterior). S-a făcut util lui Stalin, organiza vizitele acestuia pe meleagurile natale. Îl informa despre conversațiile adeseori ironice, deci sedițioase din perspectiva lui Koba, ale vechilor bolșevici. Se închipuia discipolul fidel al lui Djugașvili și chiar era.

La fel ca Ghenrih Iagoda, șeful NKVD înaintea lui Ejov, executat în urma procesului Buharin din martie 1938, studiase cu atenție biografia lui Joseph Fouché (1759–1820), scrisă de Stefan Zweig. Visul său era să combine în acțiunile sale credința fanatică a lui Felix Dzerjinski cu viclenia proverbială a lui Fouché.

A fost direct implicat în execuțiile de după 1939, deci în cazuri celebre precum Meyerhold, Babel, Kolțov, dar și în masacrul de la Katyn (inițiat, de fapt, de el). La fel, a fost responsabil pentru crimele în masă din țările baltice, din Basarabia și Bucovina de Nord, din Ucraina și Bielorusia de Vest. A îndeplinit cu entuziasm programul numit de istoricul Jan T. Gross „revoluția din exterior”. S-a scăldat în sânge, a fost un campion absolut al sociocidului. În planul vieții personale, era cunoscut pentru abuzuri abjecte și promiscuitate. Era ceea ce se cheamă un violator serial, un serial rapist. Stalin era, firește, la curent cu aceste lucruri, dar le păstra confidențial, în scopuri de șantaj. În memoriile ei, fiica lui Stalin, Svetlana, l-a descris drept geniul rău al tatălui ei. Fiul lui Beria, Sergo, a publicat o carte de memorii în care încearcă (în zadar, mă grăbesc să adaug) să ofere imaginea unui personaj rațional și onest.

Beria era un monstru amoral și un lacheu cinic, îl servea pe Stalin cu un zel maniacal. Era conștient de paranoia autocratului, o și încuraja (ca, de pildă, în cazurile de după război, între care afacerea Leningrad și campaniile anti-cosmopolite). Reprezenta gradul maxim de depravare al mafiei staliniste. A fost relativ marginalizat în ultimii ani de viață ai lui Stalin. Se strângeau probe contra lui. Noii torționari, parveniții ajunși la vârf grație capriciilor senile ale lui Stalin, îl urau de moarte, ca și pe omul său, Viktor Abakumov. Acesta avea să fie executat ulterior, asemeni unor Dekanozov, Merkulov, etc. Oamenii lui Hrușciov, Ignatiev și Serov, au întreprins acea epurare a echipei lui Beria blamată pentru toate crimele epocii anterioare. Piereau în epurare și inamici ai lui Beria, între care monstrul Riumin.

A încercat, imediat după decesul dictatorului sociopat, primul „dezgheț”. Numit în martie 1953 ministru de Interne, a decis deschiderea porților lagărelor din Gulag, eliberarea a sute de mii de deținuți. Tot Beria a oprit ancheta dementă împotriva medicilor de la Kremlin, așa-numitul proces al halatelor albe. A organizat o deschidere pe tema Germaniei (în consens cu Gheorghi Malenkov, care avea să se abjure apoi cu lașitate). Supremul torționar se transfigurase în primul reformator post-stalinist. Paradox, ironie a istoriei, aberație psihologică, îi putem spune oricum, faptul rămâne. A fost extrem de dur cu Mátyás Rákosi în timpul vizitei acestuia la Kremlin în mai 1953. Beria l-a susținut pe Imre Nagy să devină premier în Ungaria și a încurajat „Noul Curs”. L-a admonestat sever pe Walter Ulbricht pentru rigiditate sectară.

La plenara CC al PMR din noiembrie–decembrie 1961, Gheorghiu-Dej se făcea ecoul rechizitoriului lui Nikita Hrușciov la adresa lui Beria ca principal instrument al lui Stalin. Iosif Chișinevschi era stigmatizat ca omul lui Beria din conducerea PMR. La fel, Ana Pauker era denunțată drept „omul lui Molotov” (ceea ce, probabil, fusese). Doar el, Dej, nu fusese omul nimănui, exponentul fără prihană al direcției patriotice din acea formațiune stalinistă. Mai târziu, Nicolae Ceaușescu va perpetua legenda comunismului antisovietic (nu însă și anti-stalinist) în favoarea sa.

Lavrenti Beria a murit ucis de camarazii săi, acoperit de un etern oprobriu, acuzat de toate ororile comise de sistemul pe care îl slujiseră împreună. Abonații Marii Enciclopedii Sovietice au fost rugați să înlocuiască paginile despre ex-mareșalul Uniunii Sovietice L. P. Beria, demascat ca trădător, cu pagini alternative, conținând pretinse noi informații, rapid compuse, despre Marea Behring. Toate bibliotecile din „lagărul socialist” s-au conformat fără murmur.